Dispacci, Tel Aviv #2

La morte degli stereotipi, o di come siamo arrivati nell’aeroporto più sicuro e blindato del mondo e nessuno ci ha chiesto, controllato o contestato nulla. Tempo per passare la sicurezza: 30 secondi esatti, a fronte di ore trascorse a sentire descrizioni terribili di come avrebbe potuto essere. Abbiamo pensato che fosse per via della preparazione allo shabbat, il sabato ebraico – meno addetti, meno attenzione, tutti concentrati a pregare – ma è stato chiaro appena arrivati a Tel Aviv che dello shabbat non gliene frega troppo a nessuno.

Credevo di arrivare a Miami, mi son sentita a Beirut. Man mano che il tassista si avvicinava a Florentine, il quartiere working class e ad alto tasso di immigrazione in cui abbiamo preso un garage trasformato in casa, più le case palazzine squadrate e sgretolate, con i fili della luce a penzoloni e i marciapiedi ingombri di calcinacci, facevano a pezzi la mia idea preconcetta di Tel Aviv (Gabri, poi, mi ha smontato anche quella di Miami: dice che oltre ai vetri, alle piscine e ai fisicati c’è molto di quel mescolone culturale per cui vado pazza. Lezione: non pensare troppo ai posti che non conosci, vacci e basta).

Abbiamo ribattezzato il quartiere sganghy, sgangherato, e ci siamo messi a camminare un po’ a caso. L’ora di cena era già passata da un pezzo e le strade – ancora una volta – sembravano meno piene di quello che ci si sarebbe aspettati dalla città che non dorme mai: solo dopo ho capito che i party di Tel Aviv iniziano dietro a porticine spesso anonime, nere e senza insegne. Per indicarle bastano i ragazzi in canottiera e facce disegnate che appaiono sui marciapiedi poco distante, disseminando indizi di un divertimento parecchio ferormonico.

Ci siamo diretti al mare, zigzagando tra i richiami di festicciole improvvisate nei balconi di cemento sbucciato di ogni palazzo. E qui, infine, il movimento: grappoli di persone sdraiate in sulla sabbia a bere o a parlare, e altre appena rinvenute dalla spiaggia in coda fuori da una gigantesca panetteria araba i cui muri, molto tempo fa, devono essere stati blu cobalto. Vuoi vedere che è quella che mi ha consigliato il mio studente?, ho pensato: e lo era, e già la strana euforia nei confronti della città che m’aveva preso appena scesa dal taxi si stava trasformando in passione.

Poco più in là, altri ragazzi stavano improvvisando un rave fuori da una macchina, mentre adulti con bimbi al seguito restituivano le bici in sharing. Cento metri oltre, nel parco enorme che costeggia il mare, ci ha investito l’odore di carne alla griglia. Lo abbiamo seguito e così, a mezzanotte, siamo incappati in un matrimonio etiope (o forse eritreo): donne in bianco, uomini vestiti bene, lunga tavolata, due o tre a presidiare la brace. Ma mica erano i soli: tutto il parco stava grigliando qualcosa. Decine di piccoli barbecue sfrigolavano di fronte a famiglie sdraiate su enormi teli colorati, o a giovani raccolti tra la griglia portatile e il narghilè: arabi israeliani per lo più, ma non solo.

E se lo spettacolo non fosse abbastanza assurdo, di quell’inconsuetudine capace di farmi innamorare in un istante con intensità direttamente proporzionale alla distanza col mio vissuto, abbiamo buttato un occhio giù, all’ultimo lembo di spiaggia, dove decine di persone passeggiavano giocando con la risacca, mentre i bambini sghignazzavano costruendo un castello di sabbia.

Ho ripensato ai miei amici di Ramallah: se avessero potuto essere in quel parco con noi, forse qualcuno dei loro preconcetti si sarebbe sciolto insieme ai miei.

Dispacci, Istanbul #1

È strano, o forse inquietante, come la vita sembri scorrere normale nei posti che normali non sono più.

A una settimana dal referendum – forse truccato – con cui Erdogan ha di fatto ottenuto il potere quasi assoluto, nell’aeroporto cittadino di Istanbul centinaia di persone vanno e vengono, acquistano oggetti, provano profumi, rossetti, auricolari per l’iphone.

Nell’unico ristorante con una connessione wifi, un tavolo è occupato da un gruppo di stranieri con le teste rasate che sembrano dipinte, o ricoperte di mercurio cromo: hanno per lo più barbe lunghe e visi scuri, forse arrivano dagli Emirati o da altri Paesei arabi. Scopro con incredulità che si tratta di trapianti di capelli: l’industria qui è evidentemente florida e forse economicamente più accessibile – Gabri, che passava da questo stesso aeroporto poche settimane fa, ha visto parecchi trapiantati che poi si sono imbarcati per l’Europa, Italia inclusa – e la Turchia sta diventando la mecca dei pelati loro malgrado.

Mentre Erdogan rinchiude i giornalisti, vieta le manifestazioni, erode i diritti, mezzo mondo corre qui per farsi rimettere i capelli: islam, capitalismo e tricologia.

Dammi tre parole

Posted by gea in alla rinfusa on April 17, 2017

Titto, descrivi la zia Gea:

Disordinata, altezza media, pazza (sì eh fa cose che gli altri non fanno: tutti quei balletti al volante per esempio), lavorativa, strana, divertente.

[subtitle: Donne in cerca d’autore]

Lost cause

Posted by gea in gea and the city on March 25, 2017

Quei giorni che iTunes picchia duro come un bastone.

Undressed, l’ecstasy della tivù

Posted by gea in fermo immagine, gea and the city on June 30, 2016

E così adesso c’è una casa. Fate finta che non sia passato un anno tra l’ultimo post e questo, un anno, sei mesi in un bilocale imprestato, tre in un circa monolocale che se fosse arrivato un giorno Salvini avrebbe subito invocato le ruspe scambiandolo per un campo rom, e parecchie notti qui e là.

Tirate una linea dritta che scavalchi appartamenti e mesi e mi avrete sul divano grigio – Ikea in via di estinzione, m’ha detto il commesso consigliandomi di comprare più fodere prima che escano di produzione: se ne vanno sempre i migliori – in questo delizioso sottotetto, di fronte alla tivù.

Ho comprato una televisione, sì: una smart tivù, per l’esattezza, di quelle che mentre guardi le partite – se hai capito come si fa – potresti anche schiacciare il pulsante e beccare gli speciali multimediali della Rai. Noi no, però. Noi la teniamo accesa come una specie di totem: le giriamo intorno come le scimmie di 2001, Odissea nello spazio, giochiamo con il telecomando, fissiamo le immagini con genuina curiosità.

Non che sia la mia prima tivù, per essere onesti. Qualche anno fa avevo investito un centinaio d’euro in un modello da discount, che infatti si è rotto prontamente: negli ultimi due traslochi mi son portata dietro il catafalco solo perché non avevo ancora focalizzato dove buttarlo.

Questa funziona, invece, e prende una montagna di canali che devono essere nati nel frattempo, nell’era geologica in cui per noi c’era solo La7 in streaming: per esempio l’8 e il 9.

Ieri, saranno state le 23, stavamo facendo zapping come in una specie di incursione sociologica in mondi sconosciuti, e siamo finiti proprio sul Nove. Stavano presentando un programma nuovo, Undressed: grafica minimal e molto glam, set a costo zero, nessun presentatore e nemmeno voce in campo. Solo due tizi in un letto.

Dapprincipio non riuscivamo a crederci.

Il programma funziona così: due che non si conoscono si incontrano davanti a un letto. Si presentano brevemente, diciamo in un minuto e mezzo. Poi, seguendo le indicazioni su uno schermo dietro di loro, iniziano a spogliarsi. Lui sveste lei; lei sveste lui. Alla fine restano in mutande, uno di fronte all’altro. A questo punto devono infilarsi sotto alle lenzuola, ma a favore di telecamere – più sopra le lenzuola che sotto, in effetti – e iniziano a fare dei giochi. Attraverso lo schermo la produzione dà le indicazioni: guardatevi negli occhi per 30 secondi, fate qualcosa per rilassarvi, mangiate insieme il cornetto che trovate a fianco del letto, baciatevi. Nel frattempo, con intervalli da reality, ciascuno dei due viene ripreso mentre commenta l’altro: fisicamente mi piace, ha un viso dolce, sessualmente mi attizza e banalità discorrendo. Alla fine di tutto – cinque minuti per chi guarda, più o meno, ma potrei sbagliare: ero sconvolta – devono dire se vogliono fermarsi nel letto seminudi con l’altro o meno; e si immagina non a leggere La critica della ragion pura.

Non è poi nemmeno che ci sia bisogno di immaginarlo: tutto è esplicito, dichiarato, routinario. Gente che va in televisione, spoglia uno che non ha mai visto, si fa leccare davanti alle telecamere, decide pubblicamente di restare nel letto per fare sesso, o almeno per far pensare che lo farà.

Mentre correggevo a voce alta i tempi verbali di questi mentecatti – probabilmente il mio modo inconsapevole di riportare la visione a una realtà dalle categorie per me intelligibili – mi sono chiesta prima se questi non si vergognassero: domani torneranno sul posto di lavoro, i colleghi li riconosceranno, i loro genitori li avranno visti, possibile che uno non si faccia due domande prima di farsi cospargere di panna davanti a un obiettivo?

Poi sono chiesta se mio nipotino di dieci anni avesse mai visto il programma, se rischi di vederlo – ovviamente sì – e che effetti avrà questa roba su di lui e sulla sua generazione. Una volta buttato giù il muro che separa l’intimità dalla pubblicità, trasformato l’esibizionismo in mercato, azzerata la capacità di distinguere e apprezzare – gli incontri, il sesso, la scoperta – come si muoveranno questi ragazzini nel mondo? Che confini e limiti si daranno e riconosceranno? Che senso dell’adeguato, del bello, della scoperta?

Infine, e soprattutto, ho pensato alla Magnolia – la società che produce lo show – e alle responsabilità che ha nel proporre cose di questo genere. Chissà se qualcuno, tra gli autori convinti di aver avuto l’idea del secolo – hey capo, costo zero e se lo guardano tutti! – ci avrà pensato a cosa sta mettendo in giro; se capisca di essere, concedete il paragone forte, un po’ come gli spacciatori che vendono ecstasi tagliata male, di quella che magari si rischia moltissimo per mezza pasticca.

Qui non si muore; non letteralmente, certo. Ma è del tutto evidente che muore una certa consapevolezza, che si anestetizzano il senso del limite, della decenza, dell’etica. E non ci si può appellare alla presunta libertà, di mercato, del pensiero e dei gusti: perché la libertà finisce nella sproporzione delle posizioni dominanti, e gli effetti del medium tivù in 60 anni di evoluzione sono certificati. Dubito che il signor Magnolia, che con gli effetti della televisione si è riempito il portafoglio, non lo sappia.

E, insomma, mi sono chiesta se il garante abbia fatto un esposto, se qualcuno avesse parlato di Undresses sui giornali, e non come fenomeno di costume, che è sempre un metodo facile per lavarsi la coscienza.

Non ho trovato nulla, e mi è venuta in mente Rehab, la canzone di Amy Winehouse: dovremmo andare a farci curare, and we say no, no, no.

Sapessi com’è strano un migrante a Milano

Posted by gea in gea and the city on October 14, 2015

Ho incontrato una signora velata poco fa, vicino a casa. Avrà avuto suppergiù la mia età, un neonato minuscolo che spuntava dal marsupio appeso sul davanti e uno zaino di scuola appoggiato sulle spalle. Dietro di lei trotterellavano due marmocchie: una in età da scuola elementare, l’altra un po’ più piccola.

Le due stavano litigando ad alto volume, strappandosi di mano una bambola bionda, perfettamente italiana – perfettamente cinese, anzi: uguale a tutte quelle nelle cameretta di mezza Italia. «È mia», gridava come un ossesso la minore, scuotendo i codini neri come a rafforzare la protesta. «Ridammela!», la spintonava l’altra cercando di non farsi vedere dalla madre: impresa ardua, essendo fasciata da un maglioncino rosso fiammante.

Sono andate avanti per un po’, finché la madre si è girata e le ha fulminate in arabo, con un messaggio che l’intonazione e le memorie d’infanzia mi permettono di tradurre approssimativamente con: «Smettetela all’instante o andate a letto senza cena, e se per caso svegliate il piccolo prendete anche un ceffone».

Ha funzionato, perché hanno continuato a farsi i dispetti in rigoroso silenzio.

Arrivavano da scuola, evidentemente: la scuola dietro l’angolo, quella di via Vigevano. Quella attaccata a Masseroni, la macelleria dove l’inverno scorso comprai sei cosce di polle e sei sovracosce per 33 euro esatti: me lo ricordo ancora, perché avevo provato a domandare se il conto fosse sbagliato. Mi sono chiesta per quale disposizione del provveditorato ci fossero finite le due ragazzine in quella scuola, in un quartiere ex popolare – già, chi se lo ricorda che i Navigli erano un quartiere operaio – dove oggi un cocktail costa tra sette e i nove euro e spenderne 30 per mangiare un secondo, vino e caffè sembra un ottimo affare.

Mentre loro sfilavano via contendendosi la bambola, una ventenne in un tavolino affianco fotografava le olive arrivate con l’aperitivo; #milan, #happyhour, #friends: e via su Instagram. Due tizi con la barba da spaccalegna e i pantaloni rimboccati discutevano di un open space troppo poco arioso; un trentenne in grisaglia appeso alla 24 ore gridava nell’iPhone e io avevo appena finito di leggere 60 pagine sul sistema di condivisione dei dati nel cloud.

Ho avuto l’istinto di correre dietro a quella signora mia coetanea velata e dirle grazie, per l’amore di Dio, grazie che siete qua a riportarci sulla terra, grazie che ci restituite con l’immediatezza di uno specchio la nostra ridicolaggine, grazie perché ci fate capire quanto ci siamo persi, grazie perché senza di voi questa città fra 20 anni sarà piena unicamente di iPhone che vagano per strada con umani appresso, grazie perché ce lo dimentichiamo costantemente quanto diventeremo brutti, e proviamo a mandare via anche voi che non siete belli abbastanza.

Non ho detto niente, purtroppo. Ma pensarlo a qualcosa mi è servito comunque.

Di plastica e di malinconie

Posted by gea in gea and the city on June 21, 2015

Se la malinconia si potesse ascoltare, sarebbe questa Wish you were here che i miei vicini sparano a volume da audiolesi nel primo giorno d’estate dell’anno di grazia, di Expo e di traslochi 2015,

io non più giovane ma ancora non pronta per la vita degli altri,

un palazzo poco raccomandabile, non decorso e sguaiato che sto per abbandonare

ma vero, dannatamente vero,

e la plastica del marketing tutto intorno.

Pezzi

Posted by gea in gea and the city, libri on June 17, 2015

Mi son svegliata e pioveva. Diluviava, anzi: a scrosci che nemmeno in novembre. Ho guardato ipnotizzata fuori dalla finestra per due minuti, poi ho deciso di chiamare un taxi. Un taxi a Bologna, io, arrivata lì a parlare di condivisione e carsharing e compagnia bella. D’altronde diluviava anche la sera prima, quindi all’ultimo abbiamo fatto saltare la presentazione e ce ne siamo andati in un’osteria minuscola in via De Coltelli a mangiare – ed era una specie di ritorno al futuro, perché con Lori e Max lì non c’ero mai stata, ai tempi anzi il posto non esisteva nemmeno, e noi avevamo 15 anni di più dell’ultima volta che eravamo stati insieme a cena, e parlavamo di lavoro, figli e compromissione con la politica al posto che di esami, fattanza e feste. Eravamo gli stessi, ma diversi: l’avranno sperimentato tutti almeno una volta nella vita, però mi ha fatto stare bene.

Comunque – dicevo – scrosciava acqua e ho preso in mano il telefono per chiamare un taxi che mi portasse in stazione, sentendomi per un istante irrimediabilmente adulta, borghese e insofferente, come in un fotogramma in bianco e nero alla Godard. D’altronde volevo arrivare a Milano in fretta, ché a furia di andare e venire su e giù per l’Italia, dormendo qua e là, mi si sta consumando la pelle. E poi c’è da capire dove va la vita, mentre io giro a presentare il libro. E c’è il trasloco da finire.

Trasloco, sì, ed è di questo che avevo in mente di scrivere prima che le parole mi scappassero sulla tastiera. Sono arrivata in questa casa nell’agosto del 2008: io e Marco ci eravamo appena lasciati, avevo appena iniziato a lavorare a Sportweek, sapevo che stava iniziando una nuova era. Nei 14 mesi precedenti avevo cambiato cinque case diverse, restando sei mesi in quella più longeva e meno di uno nell’ultima. Traversìe della vita. Quando entrai in via Vigevano, dissi che per almeno cinque anni non mi sarei mossa: questo almeno l’ho rispettato.

Me ne vado otto anni e almeno un paio di vite dopo. I primi due anni qui sono stati ruggenti: ne avevo 28 e dormivo mai più di cinque ore a notte, uscivo quasi ogni sera, ingerivo una quantità di alcolici che oggi mi metterebbero ko dopo due settimane, riuscivo ad andare a correre anche dopo una sbronza colossale, lavoravo come una matta e tutto sembrava bellissimo. Forse sono stati i due anni più spensierati della mia vita adulta, a pensarci bene. Una sensazione di leggerezza irripetibile.

Poi sono entrata a Lettera43 e tutto è cambiato. Di colpo non avevo più tempo nemmeno per andare a correre, e se dormivo 5 ore era perché avevo finito di lavorare di notte e mi svegliavo all’alba per aprire il giornale. Ciononostante, per un anno circa anche quello è stato bellissimo: un insieme di emozioni travolgenti. Facevo il mestiere che volevo fare, nel modo in cui volevo, in un posto che aveva e mi dava molte opportunità; frequentavo discorsi che fino a quel momento avevo solo sfiorato, uscivo con i colleghi di notte e mi sembrava di essere vicina alla realizzazione totale: una sensazione di potenza forse anch’essa mai più provata.

Poi l’equilibrio si è rotto, per mille ragioni che non vale la pena di elencare. Tutto ha iniziato a sfarinarsi, anche se ci sono voluti altri tre anni perché la palla di neve diventasse valanga e trovassi la forza di saltar fuori dal cerchio. Sono stati tre anni altalenanti, di profonda infelicità e normale serenità, alternate in modo imprevedibile. In me qualcosa è cambiato in modo irreversibile, come se avessi perso la spensieratezza della gioventù e mi fossi infine addentrata nei meandri labirintici dell’età adulta – forse lo dico in modo troppo romantico, può essere, magari è un passaggio obbligato: però fino a quel momento mi ero sentita come invincibile, capace di qualsiasi cosa, e invece mi scoprivo tremendamente vulnerabile e ingabbiata in una realtà più forte di me. La casa, in tutti quei momenti, è stata una costante: è stato il posto che ho sentito più mio in tutta la vita (nonché quello in cui ho vissuto continuativamente più a lungo, se si esclude la casa dei miei fino all’adolescenza, quando son partita per l’America).

Il resto è storia recente: le dimissioni dal giornale, i giri intorno al mondo, la pubblicazione del libro, la promozione associata.

Non me l’aspettavo così: forse perché non mi aspettavo nulla. Non ero mai stata in uno studio tv e non avevo mai parlato alla radio; non sapevo come può essere assurdo restare davanti alla telecamera in attesa che ti diano la parola, annotandoti le cose da dire: poi quando infine tocca a te hai un minuto netto, non puoi dire davvero nulla di sensato in quel tempo lì, e finisci col sentirti un po’ una scimmietta ammaestrata che fa il suo numero. Un numero necessario, lo so: se vuoi scrivere libri li devi anche vendere. Io non so se ne scriverò altri – non so assolutamente nulla del futuro, in questo momento – ma so che intanto questo lo devo promuovere per convincere la gente che vale la pena di leggerlo.

Nel frattempo è successo che ho dovuto decidermi a lasciare questa casa, e siccome non l’avrei mai fatto probabilmente da sola ci si è messo il caso, l’invasione dei bed bugs, la disinfestazione, la successiva discussione con la padrona, un senso di sfinimento per le cose e le persone che non cambiano mai. Ho disdetto il contratto e per sei mesi starò in un appartamento qui vicino: sei mesi soli, sì, proprio perché del futuro non si sa nulla.

Mentre accatasto la roba un po’ mi pento: il trasloco è una fatica immane. Fisica ed emotiva. Ci sono troppe cose da gestire, in un momento in cui gestisco a malapena me stessa. Un po’ è come se ricominciassi tutto da capo: devi ridare un senso ai tuoi spazi e trovare una nuova routine, abituarti a una nuova realtà anche fisica: i vicini, il cortile, il parcheggio del motorino. Mi capita di chiedermi se ha senso farlo per soli sei mesi, ma è una domanda sciocca, perché nella mia vita le cose procedono sempre così, per parentesi e accelerazioni improvvise. Si vede che doveva succedere.

Non sapere cosa c’è dietro l’angolo ha un suo fascino, anche se in fondo – ancorché impercettibile ai più – io sono una che ha bisogno di rassicurazioni. Invece si chiude un’epoca, e la casa piena di scatoloni ne è il segno tangibile. Mi verrebbe la malinconia, ma sono un’ottimista in definitiva. Penso che qui dentro verrà a starci una ragazzina di 20 anni alla sua prima esperienza di vita da sola, e intuisco quanto potrà essere felice di un posto suo, in anni stupendi, senza veri obblighi che non siano gli esami dell’università. E la casa che adesso mi immalinconisce riacquista il suo senso: un senso quasi ontologico, di rifugio, mondo segreto, pietra angolare di avventure ed esperienze. Così è giusto liberarla per lei.

[Poi d’improvviso tutti gli anni per terra

come i capelli dal barbiere

Come la vita che non risponde

e il tempo fa il suo dovere

Soundtrack Parole a memoria]

Chi svende il diritto di manifestare

Posted by gea in alla rinfusa on May 2, 2015

C’è una cosa che mi colpisce nello spettacolo rattristante di Milano devastata dai soliti teppistelli senza idee né cervello.

Non è il fatto che siano figli di papà, che abbiano il Rolex al polso o che si accodino a slogan (almeno in parte) passatisti, seppur avvolti – gli slogan – da richieste di giusti diritti.

No, quello che mi colpisce è il fatto che nessuna delle associazioni, dei militanti, dei comitati pare rendersi conto che l’omertà (e, dunque, la collusione) nei confronti dei violenti-delinquenti strappa loro l’unica vera arma che da secoli esiste per cambiare le cose: scendere in strada manifestando pacificamente.

Con una lunga marcia pacifica Gandi 80 anni fa iniziò la liberazione dell’India. Martin Luther King guidò i neri alla conquista dei diritti civili marciando prima verso Selma, poi verso il Campidoglio. Persino in Italia le manifestazioni di piazza hanno contribuito a tutelare diritti: basti pensare al divorzio e all’aborto.

Lasciare che i black block si impossessino della scena o, peggio, coprirli, significa rinunciare volontariamente al più potente strumento di cambiamento, l’unico davvero a disposizione di tutti: poveri, ricchi, neri, bianchi e gialli. Significa rinunciare volontariamente alla possibilità di incidere, e svuotare di significato non solo la protesta NoExpo di ieri, ma lo stesso strumento di battaglia.

A volte sono i governi a togliere il diritto di riunirsi e manifestare, il che la dice lunga su quanto sia effettivamente potente. È così ancora oggi in certe parti del mondo, anche industrializzato: la Russia o la Cina, per esempio, e basta pensare al ragazzo con le buste della spesa di fronte al carro armato in piazza Tien An Men per cogliere tutta la travolgente forza del solo stare fermi di fronte alla violenza e ai soprusi.

In Italia, dove il diritto di manifestare non solo esiste ma è garantito, i NoExpo hanno fatto tutto da soli, svendendo la sola arma in loro possesso. Non tutti quelli nel corteo avranno saputo, voluto e capito, ovviamente, ma il silenzio dei comitati, che dura anche oggi, è significativo. Chissà se si rendono conto di ciò a cui hanno rinunciato, di come abbiano spogliato se stessi di qualsiasi rilevanza, e di come abbiano svilito il ruolo fondamentale dello sfilare pacificamente, a detrimento anche di tutti gli altri. Essere minoranza e incazzata non basta per essere considerati intelligenti: bisogna anche effettivamente usare la testa e, magari, conoscere un po’ la storia.

Darsena ed Expo, cronistoria fotografica

Posted by gea in gea and the city on April 7, 2015

Da quasi dieci anni vivo sopra la Darsena, a Milano: se mi affaccio alla finestra della stanza vedo tutto il panorama del quartiere, da piazza XXIV Maggio a piazza Cadore.

All’inizio trascorrevo lunghe mezz’ore a guardare fuori dal vetro, anche se quello che fu nel suo momento di splendore il terzo porto per movimentazioni merci del Nord Italia (dopo Genova e Venezia) era già in uno stato di avanzatissimo abbandono.

Ai tempi del mio arrivo in via Vigevano la Darsena era ridotta a uno stagno casuale, formatosi per il residuo delle piogge, nel quale avevano traslocato un certo numero di nutrie e una serie di uccelli tipo anatre – dico tipo perché non è che fosse il laghetto di Central Park, con specie da curare: più facile che si trattasse di qualche piccione transgenico – nascosti tra giunchi ed erbacce. Un inverno vennero a trovarmi amici spagnoli e passarono metà del tempo a raccontare di quanto fosse sorprendente la natura fuori dalla mia finestra: ma si capisce, la bolla economica aveva già fatto esplodere Madrid e il ritorno al pauperismo naturalista sembrava quasi un rifugio obbligato.

In realtà anche così malconcia la Darsena aveva un suo fascino, anche se non tale da oscurare il sollievo quando, a Expo assegnato, annunciarono che l’avrebbero risistemata.

Per i cinque anni successivi ho atteso un segno, chessò, un progetto da guardare, qualche cartellone affisso vicino a casa, magari persino l’inizio dei lavori: nulla di nulla. Di sera gli adolescenti continuavano a lanciare dentro le lattine di birra vuote (quando non rottami di scooter); gli ubriachi si sporgevano fuori dalla balaustra per fare la pipì e quelli che speravano nell’apprezzamento del mercato immobiliare potevano solo continuare a sperare.

Infine, l’anno scorso, meno sedici mesi all’inaugurazione dell’Expo, un pomeriggio è successo tutto: gli operai sono arrivati, hanno bloccato la circolazione del quartiere, circondato tutta l’area di paratie oltre le quali fosse impossibile sbirciare, annunciato che per mesi qualche strada nei pressi sarebbe stata chiusa “causa lavori” e poi se ne sono andati, lasciando in dono le immagini della stupenda Darsena che sarebbe diventata.

Io stavo partendo per il Brasile e per un fugace istante mi sono illusa: «Che fortuna essere via proprio quando devono trivellare e fare casino». Ma 40 giorni dopo, al mio ritorno, non era successo assolutamente nulla.

Ho iniziato ad andare e venire da Milano frequentemente, e ogni volta che rientravo in casa la prima cosa che facevo era guardare in giù, verso la Darsena, per verificare l’avanzamento del cantiere: da sotto, al livello della strada, era impossibile, ma da quassù si poteva capire come andavano le cose. O, meglio, come non andavano le cose.

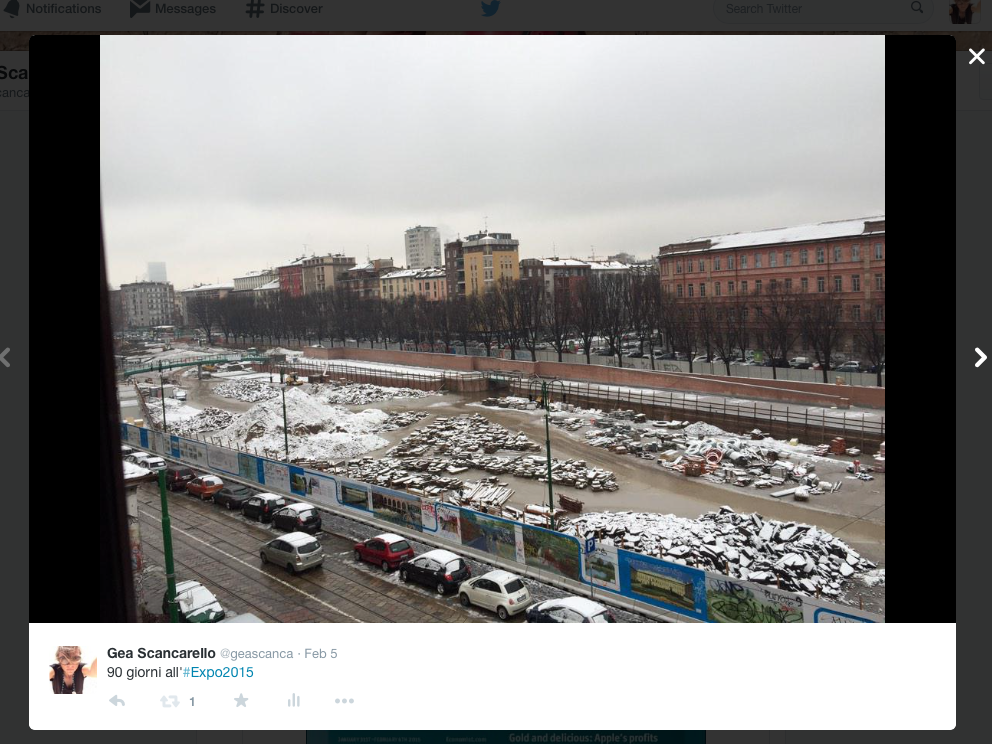

Così, ho iniziato a scattare foto e a condividerle sui social. La prima è stata questa:

(per vederle tutte, andate su @geascanca su Twitter o @bellagea su Instagram).

Son passati i mesi e la situazione non è cambiata granché: almeno non apparentemente. Nel frattempo è venuto fuori il pasticciaccio delle infiltrazioni ‘ndranghetiste e anche il cantiere della Darsena è risultato essere inguaiato, finché non lo hanno dovuto commissariare. Tuttavia, almeno a vederlo dall’alto, tra il pre-commissariamento e il post-commissariamento cambiava solo il numero delle piramidi di sassi abbandonate in mezzo allo spiazzo, nonché la posta sulle scommesse sulla possibilità di finire davvero l’opera: ça va sans dire, se fosse stata terminata il fortunato scommettitore avrebbe incassato una fortuna, giacché gli ottimisti non sono mai stati molti.

A tre mesi dall’inaugurazione dell’Expo, ossia il 5 febbraio, a guardare fuori dalla finestra il panorama era il seguente: capirete perché il banco pagasse altissimo la chiusura lavori.

Poi, però, è successa una cosa strana.

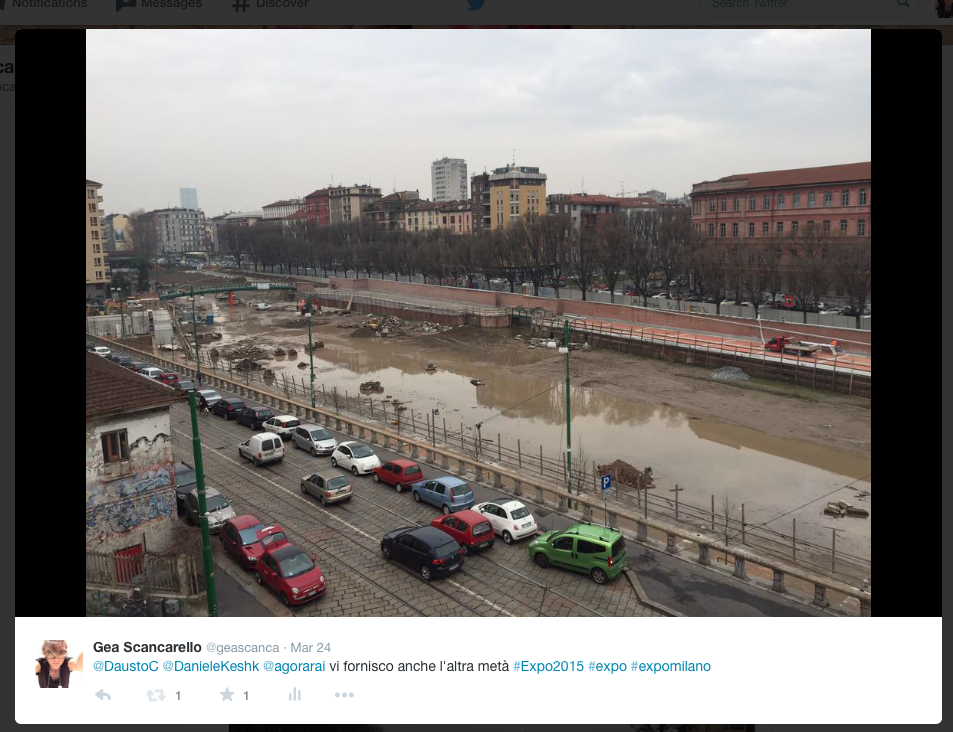

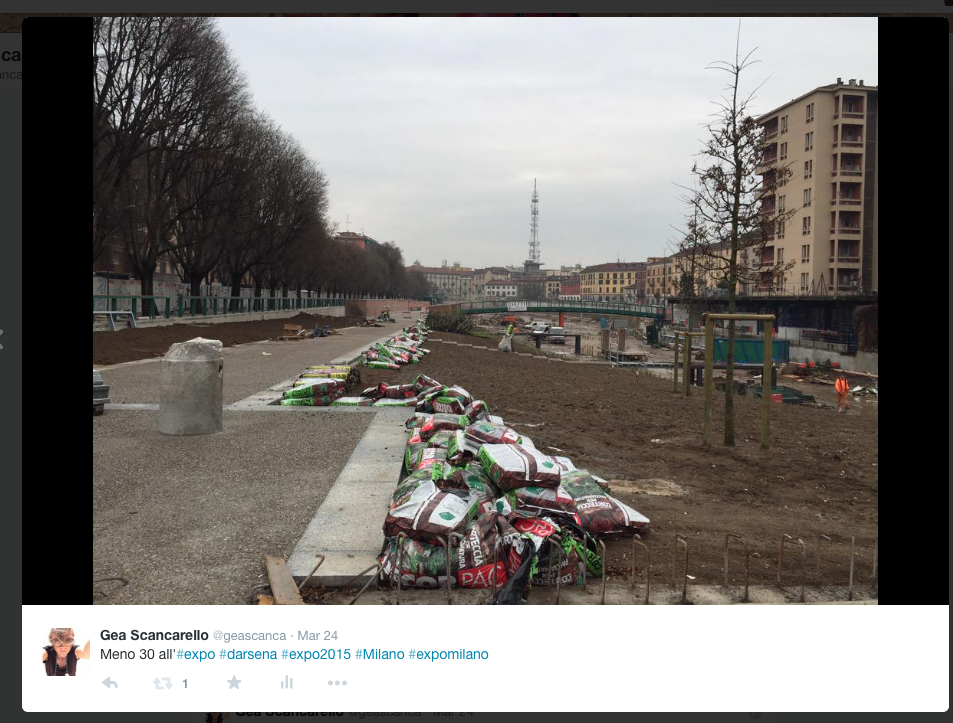

Due sabati fa, il 24 marzo, ero in partenza per la Toscana e, nonostante fossi di pessimo umore, mi sono ricordata di scattare la consueta foto di aggiornamento. Quel giorno, anzi, ne ho fatte due, la seconda da una prospettiva diversa, mentre camminavo verso la macchina.

Esattamente cinque giorni dopo ero a cena ad Arezzo da un amico che ha seguito il mio cronoreportage sulla Darsena. «Incredibile, ho visto che hanno finito i lavori», ha buttato lì mentre sbocconcellavamo l’insalata. «Macché, figurati», ho risposto scettica, mostrando gli ultimi scatti sul telefono. «Ma allora questa cos’è?», ha chiesto perplesso, aprendo a sua volta la foto qui sotto. L’aveva postata un’amica comune, su Instagram: piena di filtri sì, inusitatamente romantica certo, ma indubitabilmente immortalava quello che centoventi ore prima, minuto più minuto meno, ancora era – e appariva – impossibile da credere.

Non ho saputo rispondere, se non alzando le spalle e invocando il consueto miracolo italiano. Ma ho fatto fatica a credere alla fine degli lavori finché non sono rientrata a Milano.

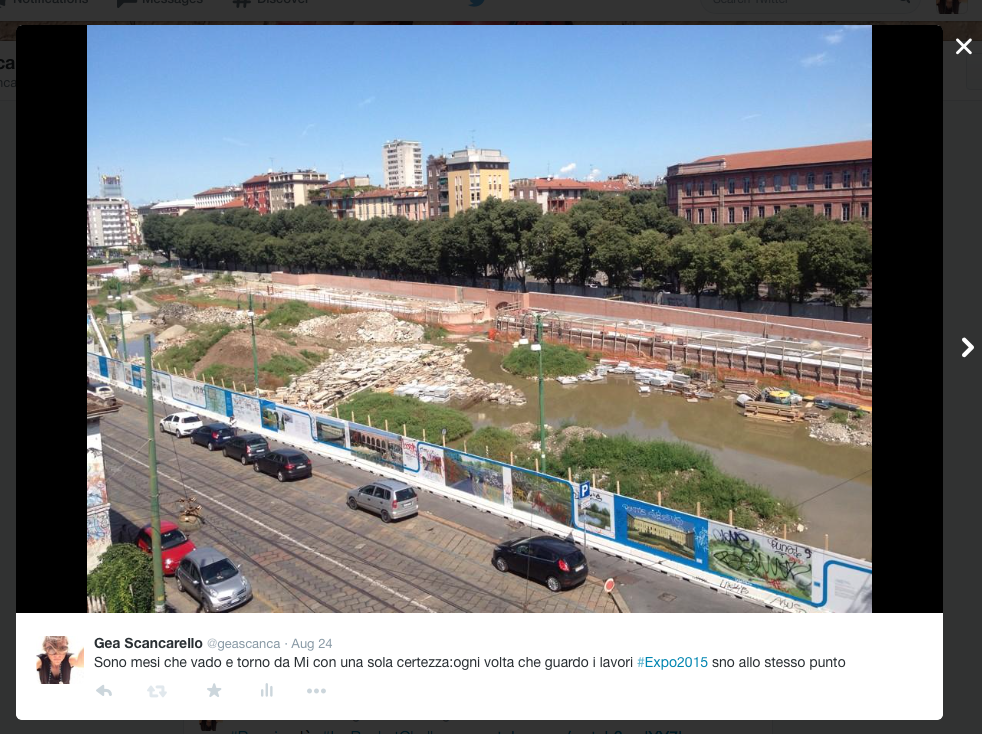

Mi sono precipitata alla finestra appena entrata in casa: certo, senza il tramonto, i filtri e i cirri nel cielo il paesaggio era un po’ meno Sturm Und Drang, ma la Darsena era quasi finita. Mancavano i contorni, ma c’era l’acqua ed erano sparite le tonnellate di detriti.

Mi sono chiesta come avessero fatto, anzi, ne ho anche diffusamente parlato con alcuni amici e scherzando abbiamo buttato lì l’ipotesi che avessero semplicemente aperto i rubinetti, versando l’acqua sopra a tutto il resto (non è andata così, certamente. Spero).

Poi oggi al tigì ho sentito che è stato un intenso week end di giri perlustrativi al cantiere principale dell’Expo: sabato è andato il sindaco Pisapia, che si è detto ottimista sulla possibilità di finire quasi tutti i lavori prima dell’inaugurazione, e ieri è andato Cantone, che invece non si è espresso.

In coda al servizio, il cronista ha spiegato anche che da oggi in poi il sito sarà chiuso ai giornalisti: in questi ultimi 23 giorni nessuno potrà entrare a vedere come procedono i lavori. Per sapere bisognerà aspettare il giorno dell’inaugurazione, il 1 maggio.

Mi è balenato il sospetto che forse l’idea che abbiano semplicemente riempito la Darsena nottetempo, mentre nessuno vedeva, non è poi così bislacca. Magari faranno lo stesso col sito principale: monteranno le cose in modo da coprire quelle non finite. Una specie di cantiere nel cantiere, fuori perfetto, dentro sottosopra. Senza che nessuno controlli e possa segnalarlo.

Ma sicuramente mi sbaglio su tutta la linea.