Patagonia Dispacci #3

Di che religione siete?

Stamattina non sono di nessuna religione. Il mio Dio è il Dio dei viandanti. Se si cammina con abbastanza energia, probabilmente non si ha bisogno di nessun altro Dio.(Bruce Chatwin, In Patagonia)

Patagonia Dispacci #2

Sveglia alle 6.00, per essere pronti allo sbarco sul Cabo de Horn per le 7, appena in tempo per il sorgere del sole, una manciata di minuti dopo. E sarà stata l’emozione, o sarà che a bordo non ci sono né internet né telefoni, lasciandomi per la prima volta in dieci anni davvero sola con me stessa e con la natura, ma ero carica di energia come se non avessi attraversato tre continenti in 10 giorni.

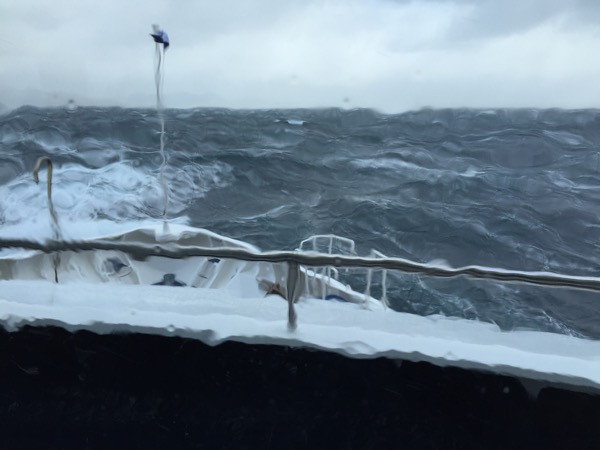

Fuoricoperta il vento tagliava la faccia e in testa piovevano goccioloni, anche se non era chiaro se arrivassero dai nuvoloni sopra la testa o se fossero trascinati fin qui dal furioso mare di Drake. Se il cielo non fosse stato così coperto questa sarebbe stata l’alba più emozionante di una vita intera – più giù di qua c’è solo il ghiaccio vecchio di millenni.

Sul Capo non c’è nulla, a parte il faro e un monumento ai caduti in mare piazzato proprio sulla punta, tra l’Atlantico e il Pacifico. Quando i cileni l’hanno posato, impiegando un mese, nel 1992, avevano studiato che fosse in grado di resistere a venti fino a 200 chilometri orari; il mese scoso, una folata se ne è portato via metà. Il guardiano del faro ci ha aperto casa sua, e la nostra pattuglia di giornalisti era pronta a costringelo a raccontarci il miracolo (o il supplizio) della vita alla fine del mondo, quando il capitano della nave ci ha richiamato a bordo con massima urgenza. Abbiamo tardato comunque, facendo arrabbiare l’equipaggio. Ma se anche avessimo fatto prima probabilmente non saremmo scappati alla furia del vento a 80 nodi e delle onde alte sei metri.

Ho passato la giornata sdraiata in cabina, senza neppure riuscire a leggere e senza tentare di alzarmi: lo so com’è il mare, quando s’intestardisce a comandare lui. Mi è tornata in mente quella notte in rada a Porto Vecchio, in Corsica, quando la Happiness sbatteva come un uovo nella centrifuga e io son scivolata in dinette tagliandomi il mento: mio fratello ha dovuto passare la notte a tenermi appiccicati i due lembi, perché non si poteva sbarcare per metterci dei punti.

Bloccata nella cabina di questa imbarcazione, a ben altra latitudine, guardavo ipnotizzata le onde alzarsi e schiacciarsi ostinatamente contro il mio oblò, largo quanto il letto, come a schiaffeggiarlo rumorosamente. La potenza del mare è la cosa che più d’ogni altra mi mette in contatto con la vita senza i sovrappiù di cui l’abbiamo riempita. Incluso le tonnellate di cibo che, in quello stesso momento, i miei compagni di viaggio stavano restituendo al mare piegati sulle tazze del water.

Patagonia Dispacci #1

C’era caldo in viaggio. Tenevo la fronte schiacciata contro il finestrino appannato e i raggi del sole scappati alle nuvole parevano saturare le crepe dell’io: tre mila metri sopra la Patagonia. Giù in basso, invece, pioveva. Pioveva su questa gente esule, sul mondo alla fine del mondo, terra di confine, tentativi e amalgami. E tirava un vento cattivo, una lama orizzontale che fresava l’acqua del mare con frustate regolari.

Anche l’aereo è finito sotto il tiro del vento: un vuoto d’aria che ci ha tirato giù per una manciata di secondi, abbastanza perché guardando fuori dal finestrino la Cordigliera sembrasse così vicina da rischiare di toccarla con l’ala. Parecchi passeggeri hanno urlato e io ho preso a sudare, lo stomaco intrecciato, le mani a conca sulla faccia; ho contato i minuti fino all’atterraggio, e non m’era mai successo prima. Accoglienza straordinaria, Chatwin aveva ragione.

Ushuaia, la città più a sud del pianeta, è un insieme raccogliticcio di case e stili; complice il clima plumbeo, mentre la attraversavamo per raggiungere l’imbarco m’è parsa il sobborgo di una cittadina inglese in una mattinata infrasettimanale in un film di Ken Loach. Solo che a fianco delle casetta basse in mattoni ci sono costruzioni in legno con tetti spioventi di lamiera, rubate a Monaco di Baviera. E piccoli blocchi di cemento colorati che fungono da negozietti e poi ancora un campo da atletica come quello del mio liceo in Maryland. Il fondo a tutto c’è il molo commerciale, con le enormi navi da pesca su un lato – equipaggi giapponesi, europei, americani – e le più modeste navi da crociera dall’altro, poco più che traghetti della Terra del fuoco. Di fronte al molo, ben visibile da chiunque a bordo, una scritta larga qualche decina di metri ricorda ai turisti europei e americani che sbarcano qui goffamenti bardati che l’onta delle isole Malvinas – le Faulkland per il resto del mondo – non è stata cancellata.

Non saprei dire quanti dei vacanzieri sovrappeso alla prima esperienza di mare si ricordino esattamente di quella guerra. Mi sarebbe anche piaciuto chiederlo, ma avrei turbato l’esuberante momento di presentazione dele nazionalità, momento fondante di ogni crociera, coi tovaglioli alzati al cielo insieme ai calici. Però, in attesa di sbarcare a Capo Horn, prima di addormentarmi ho riascoltato una delle dieci canzoni contro la guerra più belle di tutti i tempi. Was it worth it?

The very last end (of the world)

Posted by gea in alla rinfusa on March 7, 2015

It’s just a rumor that was spread around town

Somebody said that someone got filled in

For saying that people get killed in

The result of this shipbuilding

With all the will in the world

Diving for dear life

When we could be diving for pearls

Il giornalismo nell’era di Twitter

Posted by gea in gea and the city, giornali e dintorni, personaggi, tivù on February 10, 2015

(Soundtrack: Times they are a changing)

Succede che leggi il New York Times e ci trovi delle storie di giornalismo vero, costate (immagino) molta fatica e molte ricerche ai loro autori: l’unico uomo che ha battuto Putin in un tribunale, le armi chimiche in Iraq, i documenti secretati sul ruolo dei sauditi nell’11 settembre. Poi vai a guardare chi le ha scritte, e benché da anni tu legga i quotidiani Usa, frequenti i programmi d’informazione americani e abbia conoscenza degli States, non hai la minima idea di chi siano questi, o certamente quantomeno non hai la minima idea di che faccia abbiano o di che suono abbia la loro voce. Ed è un sollievo reale: eureka, sono giornalisti!

E cioè: sono giornalisti, non salottari, massmediologi, twittaroli, bellimbusti (o, talvolta, persino bruttimbusti) abbronzati votati alle poltrone Frau dei talk show come ospiti fissi con iPad in mano e pallottiere dei follower nell’altra. Sono giornalisti, ovvero, nelle parole di un mio anziano maestro che non c’è più, artigiani dell’informazione: gente che non cerca visibilità, votata al lettore e alla chiarezza dei fatti.

In Italia, oggi, i giornalisti vendono soprattutto se stessi: esistono persino dei corsi su Come creare un brand, e non è che in sé sia sbagliato – qualsiasi testata giornalistica intelligente deve farsi conoscere – se non fosse che da noi c’è sempre molta confusione tra il singolo e la testata e quale due due sia più importante, ma soprattutto c’è molta confusione tra cos’è un giornalista e cos’è un brand, salvo la crescente attitudine di certi giornalisti a considerare se stessi e un gruppetto di colleghi un brand in carne e ossa, a prescindere da quello che possono offrire al lettore.

L’Italia, per dire, è quel posto in cui un giornalista scrive (peraltro con un’ottima penna) un articolo sul vecchio giornale in cui lavorava e sul direttore, e su Twitter è tutto uno squittire di ex colleghi che si sdilinquiscono, aggiungono, precisano, ritwittano, in un’operazione collettiva (temo persino involontaria) di costruzione di un’immagine lirica, poderosa e sentimentale del giornale stesso. Un’operazione degna delle Pr, in epoca contemporanea, perché anche solo fino a qualche anno fa l’immagine di un giornale se la auto-costruivano i lettori a seconda di quello che pubblicava (nel caso in questione, oltretutto, Il Foglio, fa bene il suo lavoro senza bisogno di questi salamelecchi patetici di chi l’ha fondato: questo tipo di ricostruzione si tollera oggi dalla Rossanda parlando del Manifesto, capirete che tempi e opportunità sono un po’ diversi).

L’Italia è anche quel Paese in cui esistono riviste che dedicano parecchie pagine a un servizio su “Come si costruiscono i quotidiani”, una roba che una volta si studiava alle Medie in educazione tecnica, e che ora invece diventa una specie di messaggio trasversale tra giornalisti, un segno d’arguzia e di fighismo, una gara a chi è più avanti: d’altronde, quella rivista (Studio, sempre senza offesa) la conoscono solo i giornalisti, e per lo più di Milano. Già, perché ormai siccome dei lettori non se ne cura più nessuno e pochissimi cercano ancora storie e notizie che non facciano parte del loro stesso mondo (cioè quello dei media), i lettori sono diventati i giornalisti, in un gioco di specchi e speculazioni con potenza resa logaritmica da quella grande abbuffata per gli ego che è la mangiatoia di Twitter.

L’Italia, infine, è anche quel posto in cui il portavoce del primo ministro (uno, peraltro, che non ha esattamente bisogno che la sua voce sia amplificata, ma capisco che sia una dotazione minima per essere premier) è un giornalista – un ottimo giornalista mi risulta – i cui colleghi oggi magnificano con lunghi articoli e citazioni e sfoggi di amicizia, al posto magari di segnalarne eventuali incongruenze (non sto dicendo che ci sono, sto dicendo che se ci fossero andrebbero segnalate, specie da chi le conosce bene) o di fare le pulci all’operato del governo e al suo culto della persona.

Lo so: mi odiate. Giuro, io stessa mi sento sempre un po’ retrograda e imbarazzata nel dire queste cose: ma, dannazione, sono vere. Apritevi un account su Twitter e seguiti i 20 giornalisti italiani più popolari su Internet («La popolarità è la cuginetta zoccola del prestigio», dice qualcuno in Birdman, e anche se non è una citazione di Montanelli mi pare assolutamente degna) e constaterete con mano.

Spero che sia chiaro: questo non è un anatema contro Twitter. Twitter è uno strumento, e spesso è utilissimo: il numero di cose che riesco a leggere perché qualcuno le segnala e che altrimenti perderei non si conta. Di recente è stata creata la prima testata solo su Twitter (reported.ly) e fornisce informazioni puntuali, accurate, probabilmente introvabili diversamente. Ci sono giornalisti che su Twitter mi risultano indigeribili, ma poi fanno prodotti editoriali di tutto rispetto. E tuttavia il social network è anche uno stagno in cui specchiare ego gonfiati a dismisura, di giornalisti che con i loro lettori e con l’idea di servire il lettore ormai non hanno più niente a che vedere.

Magari è quell’idea a essere sbagliata: posso accettare il dubbio. Ma qualcuno allora mi spieghi cosa deve fare e chi deve servire oggi il giornalismo.

La spending review dell’influenza

Posted by gea in gea and the city, personaggi on February 8, 2015

Il mio medico della mutua funziona al contrario di tutti gli altri. Quando arrivi da lui, nel 99 per cento dei casi ti manda via dicendo che non hai niente: un paio di volte in cui mi sono presentata con prescrizioni fatte da specialisti che volevano farmi fare sedute di laserterapia e altre amenità per curare i legamenti si è addirittura adirato, mettendosi a spiegarmi che quelli pensano sempre di avere a che fare con i giocatori del Milan, mica con uno che non ha in tasca 10 mila euro per cazzate che non servono a nulla (io, comunque, ho apprezzato).

Una volta sono entrata che stava imprecando contro una signora imbarazzatissima che gli chiedeva di prescriverle chissà quali esami, che le erano stati suggeriti da qualcuno e che lui evidentemente non riteneva utili. E l’ho sentito sgridare più di un malcapitato che si era avventurato a presentarsi in ambulatorio senza aver preso appuntamento: già, perché bisogna prima avvisarlo al telefono, anche se in studio spesso non c’è assolutamente nessuno.

Penserei insomma che è un pigro micidiale, se non fosse che nel restante un per cento dei casi un minuscolo foruncolo o una perdita di sangue possono suggerirgli scenari apocalittici, di malattie semi-incurabili che pensavo estinte dai tempi di Toulouse Lautrec: mi sono ritrovata già un paio di volte a fare analisi complete per scovare nel mio corpo virus di mali indicibili che, fortunamente, lì invece non albergavano.

L’ultima volta che sono andata da lui è stato qualche giorno fa: nell’arco di un paio d’ore mi aveva preso così di colpo, e così forte, mal di gola e mal di orecchie che mi ero convinta di essere sotto attacco di qualche batterio nemico. Ho provato a buttarglielo lì, mentre scuoteva la testa e mi diceva il consueto Non hai niente, ancorché argomentato. L’ho quasi supplicato, in completa paranoia: Ti prego, guardami le orecchie, mi sento male, non sono una che si inventa le malattie. Lui mi ha guardato tutto e poi ha emesso il verdetto: E’ un semplice virus. Avrai la febbre. Comprati tachipirina, Oki, Froben e vai a letto. E restaci finché non stai bene.

Sono passati cinque giorni. Sono ancora a letto. Non ho quasi più febbre, ma ho finito le arance e ho ancora mal di orecchie. Vorrei chiamarlo per chiedergli quando posso alzarmi, ma ho paura di cosa potrebbe rispondere. In fin dei conti la sua deve essere una specie di strategia: pur di non sentire i suoi rimproveri, la gente si ammala di meno. Mi sono convinta che debba essere un emissario di Cottarelli per abbassare la spesa nella Sanità. La spending review sull’influenza: d’altra parte si inizia sempre con i pesci piccoli.

Amerika

Posted by gea in gea and the city on February 2, 2015

Siamo andati a vedere la mostra di Wim Wenders a Varese: foto di viaggi americani, da Paris Texas al Montana, e tutto il nulla in mezzo.

Prima di entrare, lui ha detto: «Dunque, stiamo per guardare delle foto di posti che abbiamo visto dal vivo, fatte da un regista e per di più tedesco, giusto?».

Giusto.

Trentacinque scatti dopo, lui ha siglato: «Comunque, io tra le foto di Wenders e le tue non ci vedo molta differenza».

Era una stupidaggine, anche solo perché Wenders va in giro con la pellicola e sa cos’è la luce mentre io gioco con l’iPhone e Instagram, facendo e cancellando 65 clic al minuto. Però è stata una stupidaggine bella, perché racconta una cosa vera di me.

Quando facevo l’università tornavo a casa di notte e, qualsiasi ora fosse, mettevo su uno dei film della Trilogia della città (Alice nelle città, Falso Movimento, Nel corso del tempo); ogni tanto, quando il bianco e nero mi aveva saturata, sceglievo Paris Texas e lasciavo che il vagare allucinato del protagonista abbacinasse i miei pensieri, fulminando le emozioni con quei quattro-cinque accordi di chitarra straziata.

Deve essere lì che si è formata la mia coscienza visiva, la mia capacità di guardare l’orizzonte e di farmi riempire dai suoi vuoti e dai suoi pieni. Ho assorbito, più che studiato, quella che nei libroni di semiologia del cinema si chiamava la primazia dell’immagine, la preponderanza dell’immagine su qualsiasi altro elemento cognitivo. E nella mia vita si è tradotta semplicemente in una specie di osmosi con lo spazio.

E’ stato vero per qualsiasi luogo abbia visitato negli anni successivi, ma è vero sempre e sempre più per l’America, la placenta della mia intera formazione.

L’America, i suoi campi lunghi, l’alternanza di ammassi costruiti e di pianure con bordi stondati, le verticalizzazioni, i volumi, le figure tagliate col righello sono diventati una specie di liquido amniotico: mi riempie anche senza fare niente. Mi basta stare ferma per assorbire il posto e la sua energia.

E quell’energia, quel modo di stare nello spazio, è tutto nei film (antichi) e nelle foto di Wim Wenders. Da lui l’ho presa. Ed è buffo come una persona che mai hai conosciuto e di cui non sai davvero nemmeno il pensiero – se si esclude la poetica, che almeno in parte è una pippa da intellettuali – ti abbia plasmato fino a questo punto. Devo a Wenders parecchi grazie.

Wim Wenders, Odessa, Texas, 1983

Il terrorismo (non) spiegato ai bambini

Posted by gea in politica e dintorni, terrorismo on January 16, 2015

Mio nipote è tornato a casa da scuola e si è rinchiuso un’oretta tra iPod e XBox, senza dire nulla alla tata.

Ha fatto merenda seduto da solo al tavolo della cucina, mi ha chiamato su Skype con un sorrisetto tirato, poi ha infilato le ultime cose nella sacca della piscina e si è consegnato al rituale bisettimanale del corso che avrebbe tanta voglia di mollare se non temesse di deludere suo padre.

Cinque stile, cinque dorso, dai, tutti giù dal trampolino, gridava l’istruttrice come sempre. Ha fatto le sue vasche senza fiatare – Più veloci ragazzi, siete saraghi o sirenette? – morsicandosi appena le labbra sott’acqua, quasi di nascosto, come facciamo tutti in famiglia quando un pensiero ci tormenta. Poi si è asciugato, rivestito e finalmente era ora di tornare a casa.

Con sua madre – una mamma così delicata che ogni bambino ne meriterebbe una simile – ha preso un po’ di tempo: i compiti, gli amichetti, le prossime vacanze. Alla fine, prima di cena, ha trovato il coraggio. Le parole si sono accavallate l’una sull’altra, la paura mescolata all’imbarazzo, gli occhi già umidi: A scuola mi hanno detto che i terroristi stanno arrivando a Roma, e poi verranno a Genova. Ci ammazzeranno come a Parigi?, ha buttato fuori.

Mia cognata è rimasta di sasso, un cucchiaio in mano e il sorriso accogliente inebiteto in un silenzio da riempire in fretta. Mentire, inventarsi qualcosa, dire la verità, a sapere qual è. No amore, la polizia lavora attentamente e se ci sono dei terroristi li fermerà, noi possiamo stare tranquilli, ha provato a rassicurarlo.

Gli bastava quello, almeno apparentemente: ha ripreso fiato, i gesti si son fatti meno isterici, in bocca son ritornate le solite scemenze da novenne.

Sono passati un paio di giorni e ho visto mia cognata a pranzo. Come si fa a parlare di questa cosa? Come gli spiego chi sono i terroristi?, mi ha chiesto sperando in un aiuto.

Non avevo uno straccio di risposta, ovviamente.

Ci ho pensato a lungo la sera, ma anche cercando su Internet e passando in rassegna i libri che ho in casa non sono riuscita a capire come trattare la vicenda. Il terrorismo non lo capiamo bene noi adulti, come prova il dibattito sguaiato sullo scontro di civiltà e la guerra di religioni e le crociate, un dibattito in cui la semantica si è persa in frasi fatte e le dichiarazioni roboanti servono a convincere seguaci e non persone; provare a spiegare ai bambini quello che noi non abbiamo compreso fino in fondo è una pretesa impossibile.

Poi mi è venuto in mente che ci sono posti in cui quella comprensione diventa semplicemente sopravvivenza: vive chi colpisce per primo. Coetanei di mio nipote che riterrebbero le sue domande senza senso, perché vivono in campi profughi o sotto le bombe o con la minaccia di attacchi costanti: palestinesi, israeliani, siriani, iracheni, afgani, pachistani, sahrawi, scegliete voi chi.

Ho pensato a tutto lo sforzo che potremmo fare noi per spiegare al Titto cos’è il terrorismo, perché capisca e isoli le persone e i contesti, perché usi tutte le possibilità che ha per comprendere – magari anche meglio di noi – che le presunte guerre di religione sono sempre guerre di potere, modalità per affermare se stessi su altri, che tutti i testi sacri possono essere ugualmente brutali ma sono i cuori, i cervelli e gli interpreti a fare la differenza. Pensavo a come il Titto potrebbe capire tutto, ma un bambino a 5 mila chilometri di distanza, invece, potrebbe non capire nulla mai, perché suo fratello lo hanno fatto saltare in aria a scuola o chi gli dà da mangiare è lo stesso che gli spiega come il mondo sia diviso a metà tra puri e impuri, e se lui non ammazza gli impuri saranno questi ad ammazzarlo.

Ragionavo su come, tutto sommato e nostro malgrado, la spiegazione che possiamo dare al Titto sia puramente intellettuale, buona sola per le nostre coscienze al caldo, farcite di egalitarismo e buoni sentimenti e migliori intenzioni, a fronte della realtà del suo coetaneo a 5 mila chilometri. E mi dicevo che finché di fronte al Titto ci sarà un bambino che a 9 anni ha già benissimo interiorizzato il terrorismo le spiegazioni saranno inutili, perché annientate dalla potenza dei fatti: una volta diventato adulto, quel bambino potrebbe entrare in un’altra redazione e far saltare in aria tutti quanti, e allora ci sarebbero altri centinaia di Titto spaventati a chiedere rassicurazioni alle loro mamme. L’unica vera rassicurazione andrebbe data a loro, ai bambini a 5 mila chilometri di distanza: Vi leveremo di lì, questa cosa finirà, non dovrete più vivere così. Ma, ovviamente, se li rassicurassimo staremmo mentendo.

Kids, leave the teacher alone

Posted by gea in gea and the city, pane e sharing, sharing economy on December 1, 2014

Ho fatto una lezione alla Bocconi sulla sharing economy.

Non chiedetemi come e perché hanno chiamato me, ma così è andata. E anche l’intervento è andato bene.

Solo che alla fine mi sono immaginata tutti questi studenti che erano stati lì a prendere appunti sui Mac fiammanti – ad alzare lo sguardo dalla cattedra si restava trafitti dalle Mele illuminate – segnarsi il mio nome su un file, e poi collegarsi a internet e finire qui sopra, e d’un tratto il tailleur nero che avevo indossato mi è parso inadeguato a fare il monaco, non so se ci capiamo.

La potenza distruttiva dell’equo compenso

Posted by gea in gea and the city, giornali e dintorni, il lavoro logora chi non ce l'ha on November 12, 2014

Ho avuto un’epifania: non so più scrivere.

Non è un granché come scoperta, specie in questo momento. Ma facciamo che non lo dite al mio editore e auspicabilmente lui potrebbe non accorgersene.

E’ andata così: ho passato talmente tanto tempo negli ultimi mesi (anni?) a leggere in inglese che non so più scrivere in italiano. Quindi mi autodenuncio. In parte anche per salvare i 20 milioni di bambini e adolescenti le cui madri, in questo momento, staranno gracchiando o supplicando compassionevoli: «Marco (o: Cosimo, Antonietta, Genoveffa, Giulia, Stefano), perché non leggi un po’ in inglese? Ti farebbe così bene. Lo dice anche la tua insegnante che ne avresti bisogno per impararlo meglio: non rincretinerti davanti ai videogame, leggi in inglese».

(Ai Marco o Cosimo, Antonietta, Genoveffa, Giulia, Stefano: vostra madre, comunque, ha ragione).

Insomma, un problema c’è. Gli anglosassoni, specie i giornalisti, sono lineari. Elementari. Diretti. Soggetto, verbo, complemento. Ogni frase* fa procedere il discorso: non ci gira mai intorno. Non so se la differenza è chiara, ma dovrebbe esserla: gli italiani sublimano i discorsi con una scrittura piena di rimandi, giochi, allusioni, espressioni un po’ retrò che fanno scena, citazioni dotte e via discorrendo. Poi magari qualche lettore non ci capisce nulla, ma certamente è colpa sua: non è abbastanza intelligente o preparato.

Gli anglosassoni no, sono spicci. Anche quelli che vincono il Pulitzer. Contate il numero di ripetizioni in un’inchiesta qualsiasi del New York Times (vanno bene tutte: sono tutte eccellenti) e saprete quante mazzate avreste preso dal vostro caporedattore se foste stati voi a scriverlo così, quel pezzo lì.

E’ successo che, siccome i quotidiani italiani dedicano 13 pagine al giorno a presunti retroscena che spesso sono poco più di congetture sulla base dell’umore, due a notizie di Ansa commentate e rincicciate e un paio magari a cose buone, spesso ispirate (quantomeno) dai giornali stranieri, io da anni leggo con attenzione soprattutto i giornali stranieri. E no, se dicessi che scrivo come il Nytimes meriterei comunque una bella serie di mazzate: perché magari esserne capaci davvero.

Invece sono in quella fase in cui i ghirigori mi risultano indigeribili, figli di un Ego maggiore che deborda in pagina, ma l’asciuttezza americana diventa stringatezza. E poi quell’asciuttezza lì va bene se hai in mano lo scoop delle armi chimiche in Iraq, altrimenti diventi arido come un dolce non lievitato.

Se poi volessimo proseguire, dovremmo aggiungere che lo scoop delle armi chimiche in Iraq ce lo hai in mano se l’editore è disposto a spendere più di 20 euro a pezzo: ma da noi, il sindacato nazionale giornalisti e l’associazione degli editori hanno ritenuto che quello sia un equo compenso.

Il che riporta all’esigenza di leggere altro, perché quotidiani che pagano redattori (spesso) incartapecoriti, maratoneti del retroscena fino all’ultimo respiro, corrispondenti dall’estero che riassumono (a volte anche brillantemente) i pezzi di altri e poveri freelance che se dimostrano di aver bisogno di soldi vengono tacitamente umiliati producono davvero poco di stimolante (eccezione fatta per i freelance, spesso).

Ma più leggi in inglese più scrivi come se fossi inglese, però in italiano: e questo è un problema.

In fin dei conti, dunque, se non so più scrivere è colpa dell’equo compenso, anche se al momento non mi pagano nemmeno. Pensa che potenza distruttiva.

*una versione precedente di questo articolo recitava: “Ogni sentenza fa procedere il discorso”, al posto di “ogni frase”. Dall’inglese: sentence. La prova che sono fritta.

**il pezzo sui freelance linkato poco sopra è quello di Michele Masneri uscito sul Foglio: una lettura antologica.