Archive for category viaggi

Patagonia Dispacci #3

Di che religione siete?

Stamattina non sono di nessuna religione. Il mio Dio è il Dio dei viandanti. Se si cammina con abbastanza energia, probabilmente non si ha bisogno di nessun altro Dio.(Bruce Chatwin, In Patagonia)

Patagonia Dispacci #2

Sveglia alle 6.00, per essere pronti allo sbarco sul Cabo de Horn per le 7, appena in tempo per il sorgere del sole, una manciata di minuti dopo. E sarà stata l’emozione, o sarà che a bordo non ci sono né internet né telefoni, lasciandomi per la prima volta in dieci anni davvero sola con me stessa e con la natura, ma ero carica di energia come se non avessi attraversato tre continenti in 10 giorni.

Fuoricoperta il vento tagliava la faccia e in testa piovevano goccioloni, anche se non era chiaro se arrivassero dai nuvoloni sopra la testa o se fossero trascinati fin qui dal furioso mare di Drake. Se il cielo non fosse stato così coperto questa sarebbe stata l’alba più emozionante di una vita intera – più giù di qua c’è solo il ghiaccio vecchio di millenni.

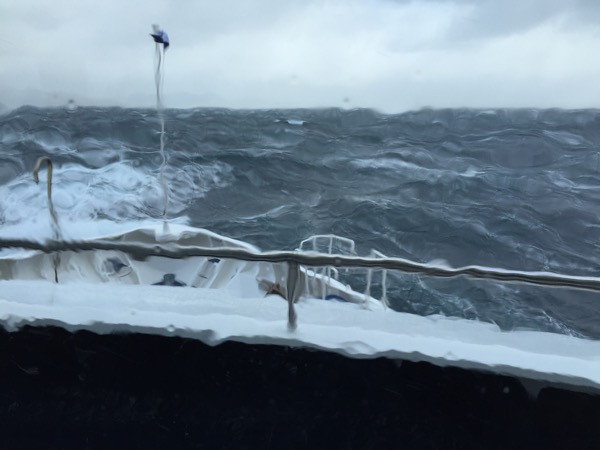

Sul Capo non c’è nulla, a parte il faro e un monumento ai caduti in mare piazzato proprio sulla punta, tra l’Atlantico e il Pacifico. Quando i cileni l’hanno posato, impiegando un mese, nel 1992, avevano studiato che fosse in grado di resistere a venti fino a 200 chilometri orari; il mese scoso, una folata se ne è portato via metà. Il guardiano del faro ci ha aperto casa sua, e la nostra pattuglia di giornalisti era pronta a costringelo a raccontarci il miracolo (o il supplizio) della vita alla fine del mondo, quando il capitano della nave ci ha richiamato a bordo con massima urgenza. Abbiamo tardato comunque, facendo arrabbiare l’equipaggio. Ma se anche avessimo fatto prima probabilmente non saremmo scappati alla furia del vento a 80 nodi e delle onde alte sei metri.

Ho passato la giornata sdraiata in cabina, senza neppure riuscire a leggere e senza tentare di alzarmi: lo so com’è il mare, quando s’intestardisce a comandare lui. Mi è tornata in mente quella notte in rada a Porto Vecchio, in Corsica, quando la Happiness sbatteva come un uovo nella centrifuga e io son scivolata in dinette tagliandomi il mento: mio fratello ha dovuto passare la notte a tenermi appiccicati i due lembi, perché non si poteva sbarcare per metterci dei punti.

Bloccata nella cabina di questa imbarcazione, a ben altra latitudine, guardavo ipnotizzata le onde alzarsi e schiacciarsi ostinatamente contro il mio oblò, largo quanto il letto, come a schiaffeggiarlo rumorosamente. La potenza del mare è la cosa che più d’ogni altra mi mette in contatto con la vita senza i sovrappiù di cui l’abbiamo riempita. Incluso le tonnellate di cibo che, in quello stesso momento, i miei compagni di viaggio stavano restituendo al mare piegati sulle tazze del water.

Patagonia Dispacci #1

C’era caldo in viaggio. Tenevo la fronte schiacciata contro il finestrino appannato e i raggi del sole scappati alle nuvole parevano saturare le crepe dell’io: tre mila metri sopra la Patagonia. Giù in basso, invece, pioveva. Pioveva su questa gente esule, sul mondo alla fine del mondo, terra di confine, tentativi e amalgami. E tirava un vento cattivo, una lama orizzontale che fresava l’acqua del mare con frustate regolari.

Anche l’aereo è finito sotto il tiro del vento: un vuoto d’aria che ci ha tirato giù per una manciata di secondi, abbastanza perché guardando fuori dal finestrino la Cordigliera sembrasse così vicina da rischiare di toccarla con l’ala. Parecchi passeggeri hanno urlato e io ho preso a sudare, lo stomaco intrecciato, le mani a conca sulla faccia; ho contato i minuti fino all’atterraggio, e non m’era mai successo prima. Accoglienza straordinaria, Chatwin aveva ragione.

Ushuaia, la città più a sud del pianeta, è un insieme raccogliticcio di case e stili; complice il clima plumbeo, mentre la attraversavamo per raggiungere l’imbarco m’è parsa il sobborgo di una cittadina inglese in una mattinata infrasettimanale in un film di Ken Loach. Solo che a fianco delle casetta basse in mattoni ci sono costruzioni in legno con tetti spioventi di lamiera, rubate a Monaco di Baviera. E piccoli blocchi di cemento colorati che fungono da negozietti e poi ancora un campo da atletica come quello del mio liceo in Maryland. Il fondo a tutto c’è il molo commerciale, con le enormi navi da pesca su un lato – equipaggi giapponesi, europei, americani – e le più modeste navi da crociera dall’altro, poco più che traghetti della Terra del fuoco. Di fronte al molo, ben visibile da chiunque a bordo, una scritta larga qualche decina di metri ricorda ai turisti europei e americani che sbarcano qui goffamenti bardati che l’onta delle isole Malvinas – le Faulkland per il resto del mondo – non è stata cancellata.

Non saprei dire quanti dei vacanzieri sovrappeso alla prima esperienza di mare si ricordino esattamente di quella guerra. Mi sarebbe anche piaciuto chiederlo, ma avrei turbato l’esuberante momento di presentazione dele nazionalità, momento fondante di ogni crociera, coi tovaglioli alzati al cielo insieme ai calici. Però, in attesa di sbarcare a Capo Horn, prima di addormentarmi ho riascoltato una delle dieci canzoni contro la guerra più belle di tutti i tempi. Was it worth it?

Valigie e beauty-case sono borghesi

Posted by gea in gea and the city, viaggi on November 1, 2014

La pagina femminile di Pane e sharing. Dispaccio #1: Tecniche italiane di sopravvivenza

Posted by gea in Dispacci, gea and the city, viaggi on August 31, 2014

Alla ragazza che mi ospita in casa qui a Colonia si è bucata la ruota della bicicletta: apparentemente un dramma tipo olocausto atomico.

Così, ieri pomeriggio, tra un recupero di cibo e l’altro, ha trascinato me e l’altra coinquilina all’angolo della strada dove l’aveva abbandonata per cercare di ripararla (ignorava, ingenua, che finché si tratta di alimenti ce la posso fare, ma con la manualità sono messa peggio di un bradipo).

Arrivate lì e considerato lo stato della ruota e il fatto che non avevamo nemmeno uno degli strumenti che mi hanno spiegato essere imprescindibili, l’operazione pareva rapidamente naufragata e io stavo già sognando di trascinarle a mia volta a bere una birra al bar d’angolo.

Ma lei si guardava intorno disperata, fino a spingersi dentro un negozio per chiedere una mano al titolare, il quale da buon precisetto tedesco le ha spiegato che lui sarebbe stato certamente capace di aggiustare tutto e sostituire la camera d’aria, ma ci voleva il tempo giusto e gli attrezzi giusti, e cara amica riportati la bici a casa e quando avrai più tempo se ne parla. Auf wiedersehen

Nicole era così sconsolata che ho preso in mano la situazione. Ci penso io, le ho detto spingendo la bici fino al bar poco distante. Questa è una tecnica italiana, stai tranquilla.

Ho piantato la bici fuori dal locale, in mezzo a un capannello di ragazzi che in un altro Paese avrei definito hipster ma in questo si vestono tutti comunque così alla come capita che non saprei dire se il risultato finale era desiderato o meno, e ho spiegato loro che sono straniera, e non so proprio come si fa, ed è così difficile caspita essere in un Paese diverso e ho sorriso parecchio, e insomma la vecchia storia del fingiti una donna scema e incapace che chiede aiuto al superuomo e lo fa sentire importante è talmente vera da travalicare i confini e le dogane, e dopo cinque minuti – benché lamentandosi perché stava per inziare la partita del Bayern – un tizio con una maglietta bianca e due spalle larghe quanto corso Buenos Aires aveva tirato fuori da non so dove tutti gli attrezzi, e dopo altri dieci ci riconsegnava la bici perfetta tra i risolini generali.

Ero così esaltata di aver dato prova alle compostissime ragazze tedesche che l’italianità non è sempre un male (tralascio il dibattito seguitone: ma tu sembrare scema! E invece io essere furba!) che arrivate a casa ho deciso anche di cucinare un risotto con la zucca. E per essere io, e io in Germania, e io con alimenti da me stessa recuperati dagli scarti dei supermercati, stavo facendo un lavoro galattico. Peccato che finito il tutto, per dare un po’ più di zapore, le ragazze abbiano voluto metterci su quell’erbetta che non so nemmeno come si chiama perché in Italia penso sia proibita dalla Convenzione per i diritti dell’uomo, e nel resto del Nord Europa la piantano sul salmone crudo (qui si chiama Dill, comunque), tanto per dire quanto sono vicini i due sapori. Secondo loro, così era un risotto fantastico; io ho preso l’erbetta e l’ho tolta di nascosto.

Anche per questo sabato ho fatto mio figurone.

Lezioni #1

Posted by gea in gea and the city, viaggi on August 12, 2014

Nella vita bisogna possedere una sola cosa: il passaporto.

(Keisube, agosto 2010)

L’essenziale è visibile agli occhi

Posted by gea in gea and the city, viaggi on May 14, 2014

Ho riaperto la custodia del computer che non usavo da tempo: da prima di comprare un iPad, precisamente. C’ho ritrovato dentro la carta d’identità che avevo dato per smarrita, una bustina di oki, una cartina degli States: il mio personalissimo kit di sopravvivenza è lo stesso da anni, evidentemente.

San Paolo/Dispacci #4

Posted by gea in Dispacci, fermo immagine, viaggi on April 24, 2014

Credo che tecnicamente questo si chiami usare le cose fino in fondo.

Non tecnicamente, invece, è essere grati di ogni passo fatto.

San Paolo/Dispacci #3

Posted by gea in Dispacci, gea and the city, viaggi on April 23, 2014

Comunque volevo dirvi che sulla Paulista c’è un mimo che fa l’urlo di Munch. Nel senso che sta li sul suo piedistallo con la faccia scavata, le mani sul volto e la bocca semi aperta, imitando il quadro.

Prendere nota, se per caso tutto dovesse andare male…

San Paolo/Dispacci #2

Infine è arrivata Pasquetta e mentre amici e parenti mandavano foto di loro al mare, loro sui prati verdi, loro col maialino arrostito, loro in mezzo alla neve (questo mio padre, ché si sa che lui è sempre un po’ più eccezionale degli altri) io e il Galimba ci siamo trovati con il compito improbo di organizzare la giornata nella megalopoli del cemento, non potendo nemmeno contare su uno degli elicotteri che qui i fighi usano per andare in giro (la macchina è plebea; il traffico infame).

Appuntamento a pranzo a Libertade per un sushi, scampolo di esotismo nell’asfalto. Ma anche il più grande quartiere giapponese del mondo cambia e il nostro ristorante nel frattempo aveva chiuso, anzi, era stato abbattuto, si suppone per fare spazio a un palazzo ancora più grosso e massiccio ché vuoi mai dare un po’ di respiro allo sguardo.

Dopo aver ripiegato su un altro ristorante, studiato la mappa e provato a trovare riferimenti in un paesaggio monotono come un pezzo della Pausini, Gabri ha trattacciato la rotta per il centro. La mappa, a dire il vero, è finita ripiegata in dieci minuti, perché per farla corrispondere con le strade vere ci vuole più fantasia che a inventarsi il percorso: la segnaletica funziona in modo casuale, con i cartelli agli incroci che non indicano a quale via corrisponde quale nome, ma più o meno soltanto che quelle quattro vie hanno quei quattro nomi, e magari anche sei, rua do mago do nacimiento do sao paulo do brazil – più o meno così, ecco.

Siamo comunque arrivati intorno alle 16 all’Edificio Italia, il palazzo più alto di San Paolo, un po’ affaticato dallo scorrere del tempo ma comunque intriso di una sua certa nobiltà: incluso il fatto di pagare due o tre persone per pigiare il bottone dell’ascensore dodici ore al giorno seduti su uno sgabellino rivolto verso una parete di metallo.

All’ultimo piano, comunque, la vista è tale che ripaga di ogni sforzo: spero che la tizia che di mestiere pigia il bottone abbia dieci minuti di pausa per potere guardare il panorama, ogni tanto.

Chiamarlo panorama, in realtà, è improprio: c’è un solo elemento – blocco verticale di cemento rispondente al nome di grattacielo – ripetuto per decine di centinaia di volte, per decine di chilometri, finché arriva lo sguardo. Però è un panorama eccome, e forse uno dei pochissimi al mondo così.

Infatti ci siamo seduti in questa terrazza chic dove solo per entrare vogliono 30 reais – per essere una vista sull’asfalto, se la fanno pagare – e abbiamo preso due alcolici come due signori dell’alta borghesia. Poi abbiamo guardato, guardato, guardato: ma alle cinque eravamo pronti ad andarcene. Ehm, dunque ora cosa facciamo?. Vuoto pneumatico: in una città da 20 milioni di abitanti, non c’è un solo posto dove fare una passeggiata. Potremmo andare…ehm…ehmm, al museo!. Cazzo è chiuso oggi. E allora andiamo ehm, mmmm, ehm, sulla Paulista.

La Paulista è l’arteria principale del traffico di San Paolo, praticamente un inferno di palazzi ed elicotteri che atterrano sui loro tetti, disseminata di centri commerciali; è anche la loro strada più celebre, nonché l’unica su cui la gente cammini avanti e indietro. Dunque ci siamo presi anche noi la nostra parte di striscio. Alle 17.30 abbiamo iniziato a guardarci di sottecchi. Entriamo?. Sì, dai, ho già mappato le wifi lì..

Dieci minuti dopo eravamo seduti in mezzo a una distesa di fast food dall’odore letale, in mezzo a gente obesa, con i telefonini in mano cercando come forsennati di beccare una connessione gratuita: scene da americani del Wyoming alla prima gita a Kansas city.

Non ho mail a cui rispondere.Neanche io.Vabbè, camminiamo ancora un po’ sulla Paulista.

All’altezza del museo di arte moderna, ci siamo fermati al mercatino nero delle figurine panini, l’unico elemento di umanità viva nell’isolato (che l’umanità sia utilizzata da 50enni per scambiarsi immagini di calciatori, meticolosamente registrate su fogli e schedate una a una, è un dettaglio folcloristico).

Cos’è quel palazzo lì Gabri?. Ha un aspetto diverso dagli altri. Dai, andiamo a vedere. Ovviamente era un centro commerciale. Ci siamo seduti in mezzo, i telefoni alzati al cielo in cerca di un segnale wifi. E io non l’ho nemmeno trovato.

Per fortuna poi erano le 19 e abbiamo potuto salire su un taxi, fare mezz’ora di zigzag tra i palazzi, finire in un altro quartiere di palazzi (benché più fighi) per farci raccontare a cena da amici – che nel frattempo si guardavano le spalle per paura di essere rapinati – quanto è bella San Paolo e quanto ci si vive meglio di Rio.

Sì, certo.