Archive for category gea and the city

I need a guru, I need some law

Posted by gea in gea and the city on June 14, 2017

Se esistesse un manifesto della mia vita, oggi sarebbe questo.

I need a guru, I need some law

Explain to me the things we saw

Why it always comes to this

It’s all downhill after the first kiss

Maybe I should move to Rotterdam

Maybe move to Amsterdam

I should move to Ireland, Italy, Spain

Afghanistan where there is no rain

Or maybe I should just learn a modern dance

Where roles are shifting the modern dance

You never touch you don’t know who you’re with

This week, this month, this time of year

This week, this month, this time of year

Doin’ a modern dance

High and dry

Posted by gea in gea and the city, giornali e dintorni on May 23, 2017

A computer with a view (or a girl on the terrace).

Gioventù bruciata

Posted by gea in gea and the city, lavorare (stanca, ma stanca di più non lavorare) on May 17, 2017

Certo, viene la tentazione di ricondurre tutto agli estremi opposti: Bologna e Milano, Deleuze e il fondo Algebris, il fascino suadente della gioventù ribelle e quello discreto della borghesia rampante.

Ma sono abbastanza onesta – e troppo debitrice alla prima triade – per sapere che è una scorciatoia. D’altronde, oggi, ogni volta che arrivo a Roma scendendo da un Frecciarossa con i tacchi, l’iPad e un qualche orpello addosso, lo sfottò di Falco mi lambisce appena: Anvedi questa, ma tu te la ricordi che stava sempre col manifesto seduta su’n gradino a legge’.

Il mio Manifesto oggi è il segno dell’abbronzatura da Birkenstok da maggio a ottobre, ché nelle riunioni formali con scarpa décolleté e pubblico incravattato risulta sempre abbastanza controcultura: ognuno ha i simboli che si merita. E con gli opposti estremi, a una certa età, si fa quasi la pace.

Eppure, per tornare al punto, ammetto di non avere una spiegazione. E di non darmene pace. Incappo in queste foto profilo di non ancora trentenni che si presentano su Facebook sullo sfondo di cene da champagne e tavolo prenotato al Just Cavalli, giacca e camicia, sorrisi Colgate e mascella che bacia con passione. Si vede, sono bravi. Dicono performante, di sicuro. Challenging. Fittare (no, non sfogliate il vocabolario: nel migliore del mondo possibile si potrebbe usare “attagliare”).

Sono brave persone, ne ho incontrati parecchi. Ci credono molto. Consumano l’euro in tasca con l’agilità di chi pensa e sogna di farne tanti. Vanno in vacanza a Miami – se possono. O in Puglia – se Miami è irraggiungibile. Hanno studiato bene, sposeranno meglio.

E sarà un ideale romantico, segno passatista di una che non ha più 30 anni ma solo la nostalgia di quando li aveva, o forse un discorso di decoro urbano – meno gilet trapuntati svolazzanti su Tmax in rincorsa e più aiuole – ma ecco, io la perfezione delle giovane promesse che sul loro profilo Facebook non ci trovi niente di imbarazzante se non la qualità intellettuale delle cose condivise non la sopporto. Per ragioni personali: sono sempre stata l’opposto di così. L’anno scorso uno studente mi si è presentato all’esame con una maglietta dei Joy Division, in mezzo a un oceano di Mini cooper in Rayban a goccia, e mi son trovata a sperare che il suo compito fosse buono. Ma anche per ragioni socio-economiche: la perfezione ci porterà al fallimento, lo spiegano persino le statistiche sulle ricette infallibili del Fondo monetario.

Il problema è che, a uno che ha 30 anni e si specchia in se stesso, spiegarlo è difficile. E poi magari non ha nemmeno mai sentito una canzone di Neil Young, e io in quei casi divento proprio intollerante.

Soundtrack: Old man

Old man take a look at my life

I’m a lot like you

I need someone to love me the whole day through

Ah, one look in my eyes and you can tell that’s true

Lost cause

Posted by gea in gea and the city on March 25, 2017

Quei giorni che iTunes picchia duro come un bastone.

Undressed, l’ecstasy della tivù

Posted by gea in fermo immagine, gea and the city on June 30, 2016

E così adesso c’è una casa. Fate finta che non sia passato un anno tra l’ultimo post e questo, un anno, sei mesi in un bilocale imprestato, tre in un circa monolocale che se fosse arrivato un giorno Salvini avrebbe subito invocato le ruspe scambiandolo per un campo rom, e parecchie notti qui e là.

Tirate una linea dritta che scavalchi appartamenti e mesi e mi avrete sul divano grigio – Ikea in via di estinzione, m’ha detto il commesso consigliandomi di comprare più fodere prima che escano di produzione: se ne vanno sempre i migliori – in questo delizioso sottotetto, di fronte alla tivù.

Ho comprato una televisione, sì: una smart tivù, per l’esattezza, di quelle che mentre guardi le partite – se hai capito come si fa – potresti anche schiacciare il pulsante e beccare gli speciali multimediali della Rai. Noi no, però. Noi la teniamo accesa come una specie di totem: le giriamo intorno come le scimmie di 2001, Odissea nello spazio, giochiamo con il telecomando, fissiamo le immagini con genuina curiosità.

Non che sia la mia prima tivù, per essere onesti. Qualche anno fa avevo investito un centinaio d’euro in un modello da discount, che infatti si è rotto prontamente: negli ultimi due traslochi mi son portata dietro il catafalco solo perché non avevo ancora focalizzato dove buttarlo.

Questa funziona, invece, e prende una montagna di canali che devono essere nati nel frattempo, nell’era geologica in cui per noi c’era solo La7 in streaming: per esempio l’8 e il 9.

Ieri, saranno state le 23, stavamo facendo zapping come in una specie di incursione sociologica in mondi sconosciuti, e siamo finiti proprio sul Nove. Stavano presentando un programma nuovo, Undressed: grafica minimal e molto glam, set a costo zero, nessun presentatore e nemmeno voce in campo. Solo due tizi in un letto.

Dapprincipio non riuscivamo a crederci.

Il programma funziona così: due che non si conoscono si incontrano davanti a un letto. Si presentano brevemente, diciamo in un minuto e mezzo. Poi, seguendo le indicazioni su uno schermo dietro di loro, iniziano a spogliarsi. Lui sveste lei; lei sveste lui. Alla fine restano in mutande, uno di fronte all’altro. A questo punto devono infilarsi sotto alle lenzuola, ma a favore di telecamere – più sopra le lenzuola che sotto, in effetti – e iniziano a fare dei giochi. Attraverso lo schermo la produzione dà le indicazioni: guardatevi negli occhi per 30 secondi, fate qualcosa per rilassarvi, mangiate insieme il cornetto che trovate a fianco del letto, baciatevi. Nel frattempo, con intervalli da reality, ciascuno dei due viene ripreso mentre commenta l’altro: fisicamente mi piace, ha un viso dolce, sessualmente mi attizza e banalità discorrendo. Alla fine di tutto – cinque minuti per chi guarda, più o meno, ma potrei sbagliare: ero sconvolta – devono dire se vogliono fermarsi nel letto seminudi con l’altro o meno; e si immagina non a leggere La critica della ragion pura.

Non è poi nemmeno che ci sia bisogno di immaginarlo: tutto è esplicito, dichiarato, routinario. Gente che va in televisione, spoglia uno che non ha mai visto, si fa leccare davanti alle telecamere, decide pubblicamente di restare nel letto per fare sesso, o almeno per far pensare che lo farà.

Mentre correggevo a voce alta i tempi verbali di questi mentecatti – probabilmente il mio modo inconsapevole di riportare la visione a una realtà dalle categorie per me intelligibili – mi sono chiesta prima se questi non si vergognassero: domani torneranno sul posto di lavoro, i colleghi li riconosceranno, i loro genitori li avranno visti, possibile che uno non si faccia due domande prima di farsi cospargere di panna davanti a un obiettivo?

Poi sono chiesta se mio nipotino di dieci anni avesse mai visto il programma, se rischi di vederlo – ovviamente sì – e che effetti avrà questa roba su di lui e sulla sua generazione. Una volta buttato giù il muro che separa l’intimità dalla pubblicità, trasformato l’esibizionismo in mercato, azzerata la capacità di distinguere e apprezzare – gli incontri, il sesso, la scoperta – come si muoveranno questi ragazzini nel mondo? Che confini e limiti si daranno e riconosceranno? Che senso dell’adeguato, del bello, della scoperta?

Infine, e soprattutto, ho pensato alla Magnolia – la società che produce lo show – e alle responsabilità che ha nel proporre cose di questo genere. Chissà se qualcuno, tra gli autori convinti di aver avuto l’idea del secolo – hey capo, costo zero e se lo guardano tutti! – ci avrà pensato a cosa sta mettendo in giro; se capisca di essere, concedete il paragone forte, un po’ come gli spacciatori che vendono ecstasi tagliata male, di quella che magari si rischia moltissimo per mezza pasticca.

Qui non si muore; non letteralmente, certo. Ma è del tutto evidente che muore una certa consapevolezza, che si anestetizzano il senso del limite, della decenza, dell’etica. E non ci si può appellare alla presunta libertà, di mercato, del pensiero e dei gusti: perché la libertà finisce nella sproporzione delle posizioni dominanti, e gli effetti del medium tivù in 60 anni di evoluzione sono certificati. Dubito che il signor Magnolia, che con gli effetti della televisione si è riempito il portafoglio, non lo sappia.

E, insomma, mi sono chiesta se il garante abbia fatto un esposto, se qualcuno avesse parlato di Undresses sui giornali, e non come fenomeno di costume, che è sempre un metodo facile per lavarsi la coscienza.

Non ho trovato nulla, e mi è venuta in mente Rehab, la canzone di Amy Winehouse: dovremmo andare a farci curare, and we say no, no, no.

Sapessi com’è strano un migrante a Milano

Posted by gea in gea and the city on October 14, 2015

Ho incontrato una signora velata poco fa, vicino a casa. Avrà avuto suppergiù la mia età, un neonato minuscolo che spuntava dal marsupio appeso sul davanti e uno zaino di scuola appoggiato sulle spalle. Dietro di lei trotterellavano due marmocchie: una in età da scuola elementare, l’altra un po’ più piccola.

Le due stavano litigando ad alto volume, strappandosi di mano una bambola bionda, perfettamente italiana – perfettamente cinese, anzi: uguale a tutte quelle nelle cameretta di mezza Italia. «È mia», gridava come un ossesso la minore, scuotendo i codini neri come a rafforzare la protesta. «Ridammela!», la spintonava l’altra cercando di non farsi vedere dalla madre: impresa ardua, essendo fasciata da un maglioncino rosso fiammante.

Sono andate avanti per un po’, finché la madre si è girata e le ha fulminate in arabo, con un messaggio che l’intonazione e le memorie d’infanzia mi permettono di tradurre approssimativamente con: «Smettetela all’instante o andate a letto senza cena, e se per caso svegliate il piccolo prendete anche un ceffone».

Ha funzionato, perché hanno continuato a farsi i dispetti in rigoroso silenzio.

Arrivavano da scuola, evidentemente: la scuola dietro l’angolo, quella di via Vigevano. Quella attaccata a Masseroni, la macelleria dove l’inverno scorso comprai sei cosce di polle e sei sovracosce per 33 euro esatti: me lo ricordo ancora, perché avevo provato a domandare se il conto fosse sbagliato. Mi sono chiesta per quale disposizione del provveditorato ci fossero finite le due ragazzine in quella scuola, in un quartiere ex popolare – già, chi se lo ricorda che i Navigli erano un quartiere operaio – dove oggi un cocktail costa tra sette e i nove euro e spenderne 30 per mangiare un secondo, vino e caffè sembra un ottimo affare.

Mentre loro sfilavano via contendendosi la bambola, una ventenne in un tavolino affianco fotografava le olive arrivate con l’aperitivo; #milan, #happyhour, #friends: e via su Instagram. Due tizi con la barba da spaccalegna e i pantaloni rimboccati discutevano di un open space troppo poco arioso; un trentenne in grisaglia appeso alla 24 ore gridava nell’iPhone e io avevo appena finito di leggere 60 pagine sul sistema di condivisione dei dati nel cloud.

Ho avuto l’istinto di correre dietro a quella signora mia coetanea velata e dirle grazie, per l’amore di Dio, grazie che siete qua a riportarci sulla terra, grazie che ci restituite con l’immediatezza di uno specchio la nostra ridicolaggine, grazie perché ci fate capire quanto ci siamo persi, grazie perché senza di voi questa città fra 20 anni sarà piena unicamente di iPhone che vagano per strada con umani appresso, grazie perché ce lo dimentichiamo costantemente quanto diventeremo brutti, e proviamo a mandare via anche voi che non siete belli abbastanza.

Non ho detto niente, purtroppo. Ma pensarlo a qualcosa mi è servito comunque.

Di plastica e di malinconie

Posted by gea in gea and the city on June 21, 2015

Se la malinconia si potesse ascoltare, sarebbe questa Wish you were here che i miei vicini sparano a volume da audiolesi nel primo giorno d’estate dell’anno di grazia, di Expo e di traslochi 2015,

io non più giovane ma ancora non pronta per la vita degli altri,

un palazzo poco raccomandabile, non decorso e sguaiato che sto per abbandonare

ma vero, dannatamente vero,

e la plastica del marketing tutto intorno.

Pezzi

Posted by gea in gea and the city, libri on June 17, 2015

Mi son svegliata e pioveva. Diluviava, anzi: a scrosci che nemmeno in novembre. Ho guardato ipnotizzata fuori dalla finestra per due minuti, poi ho deciso di chiamare un taxi. Un taxi a Bologna, io, arrivata lì a parlare di condivisione e carsharing e compagnia bella. D’altronde diluviava anche la sera prima, quindi all’ultimo abbiamo fatto saltare la presentazione e ce ne siamo andati in un’osteria minuscola in via De Coltelli a mangiare – ed era una specie di ritorno al futuro, perché con Lori e Max lì non c’ero mai stata, ai tempi anzi il posto non esisteva nemmeno, e noi avevamo 15 anni di più dell’ultima volta che eravamo stati insieme a cena, e parlavamo di lavoro, figli e compromissione con la politica al posto che di esami, fattanza e feste. Eravamo gli stessi, ma diversi: l’avranno sperimentato tutti almeno una volta nella vita, però mi ha fatto stare bene.

Comunque – dicevo – scrosciava acqua e ho preso in mano il telefono per chiamare un taxi che mi portasse in stazione, sentendomi per un istante irrimediabilmente adulta, borghese e insofferente, come in un fotogramma in bianco e nero alla Godard. D’altronde volevo arrivare a Milano in fretta, ché a furia di andare e venire su e giù per l’Italia, dormendo qua e là, mi si sta consumando la pelle. E poi c’è da capire dove va la vita, mentre io giro a presentare il libro. E c’è il trasloco da finire.

Trasloco, sì, ed è di questo che avevo in mente di scrivere prima che le parole mi scappassero sulla tastiera. Sono arrivata in questa casa nell’agosto del 2008: io e Marco ci eravamo appena lasciati, avevo appena iniziato a lavorare a Sportweek, sapevo che stava iniziando una nuova era. Nei 14 mesi precedenti avevo cambiato cinque case diverse, restando sei mesi in quella più longeva e meno di uno nell’ultima. Traversìe della vita. Quando entrai in via Vigevano, dissi che per almeno cinque anni non mi sarei mossa: questo almeno l’ho rispettato.

Me ne vado otto anni e almeno un paio di vite dopo. I primi due anni qui sono stati ruggenti: ne avevo 28 e dormivo mai più di cinque ore a notte, uscivo quasi ogni sera, ingerivo una quantità di alcolici che oggi mi metterebbero ko dopo due settimane, riuscivo ad andare a correre anche dopo una sbronza colossale, lavoravo come una matta e tutto sembrava bellissimo. Forse sono stati i due anni più spensierati della mia vita adulta, a pensarci bene. Una sensazione di leggerezza irripetibile.

Poi sono entrata a Lettera43 e tutto è cambiato. Di colpo non avevo più tempo nemmeno per andare a correre, e se dormivo 5 ore era perché avevo finito di lavorare di notte e mi svegliavo all’alba per aprire il giornale. Ciononostante, per un anno circa anche quello è stato bellissimo: un insieme di emozioni travolgenti. Facevo il mestiere che volevo fare, nel modo in cui volevo, in un posto che aveva e mi dava molte opportunità; frequentavo discorsi che fino a quel momento avevo solo sfiorato, uscivo con i colleghi di notte e mi sembrava di essere vicina alla realizzazione totale: una sensazione di potenza forse anch’essa mai più provata.

Poi l’equilibrio si è rotto, per mille ragioni che non vale la pena di elencare. Tutto ha iniziato a sfarinarsi, anche se ci sono voluti altri tre anni perché la palla di neve diventasse valanga e trovassi la forza di saltar fuori dal cerchio. Sono stati tre anni altalenanti, di profonda infelicità e normale serenità, alternate in modo imprevedibile. In me qualcosa è cambiato in modo irreversibile, come se avessi perso la spensieratezza della gioventù e mi fossi infine addentrata nei meandri labirintici dell’età adulta – forse lo dico in modo troppo romantico, può essere, magari è un passaggio obbligato: però fino a quel momento mi ero sentita come invincibile, capace di qualsiasi cosa, e invece mi scoprivo tremendamente vulnerabile e ingabbiata in una realtà più forte di me. La casa, in tutti quei momenti, è stata una costante: è stato il posto che ho sentito più mio in tutta la vita (nonché quello in cui ho vissuto continuativamente più a lungo, se si esclude la casa dei miei fino all’adolescenza, quando son partita per l’America).

Il resto è storia recente: le dimissioni dal giornale, i giri intorno al mondo, la pubblicazione del libro, la promozione associata.

Non me l’aspettavo così: forse perché non mi aspettavo nulla. Non ero mai stata in uno studio tv e non avevo mai parlato alla radio; non sapevo come può essere assurdo restare davanti alla telecamera in attesa che ti diano la parola, annotandoti le cose da dire: poi quando infine tocca a te hai un minuto netto, non puoi dire davvero nulla di sensato in quel tempo lì, e finisci col sentirti un po’ una scimmietta ammaestrata che fa il suo numero. Un numero necessario, lo so: se vuoi scrivere libri li devi anche vendere. Io non so se ne scriverò altri – non so assolutamente nulla del futuro, in questo momento – ma so che intanto questo lo devo promuovere per convincere la gente che vale la pena di leggerlo.

Nel frattempo è successo che ho dovuto decidermi a lasciare questa casa, e siccome non l’avrei mai fatto probabilmente da sola ci si è messo il caso, l’invasione dei bed bugs, la disinfestazione, la successiva discussione con la padrona, un senso di sfinimento per le cose e le persone che non cambiano mai. Ho disdetto il contratto e per sei mesi starò in un appartamento qui vicino: sei mesi soli, sì, proprio perché del futuro non si sa nulla.

Mentre accatasto la roba un po’ mi pento: il trasloco è una fatica immane. Fisica ed emotiva. Ci sono troppe cose da gestire, in un momento in cui gestisco a malapena me stessa. Un po’ è come se ricominciassi tutto da capo: devi ridare un senso ai tuoi spazi e trovare una nuova routine, abituarti a una nuova realtà anche fisica: i vicini, il cortile, il parcheggio del motorino. Mi capita di chiedermi se ha senso farlo per soli sei mesi, ma è una domanda sciocca, perché nella mia vita le cose procedono sempre così, per parentesi e accelerazioni improvvise. Si vede che doveva succedere.

Non sapere cosa c’è dietro l’angolo ha un suo fascino, anche se in fondo – ancorché impercettibile ai più – io sono una che ha bisogno di rassicurazioni. Invece si chiude un’epoca, e la casa piena di scatoloni ne è il segno tangibile. Mi verrebbe la malinconia, ma sono un’ottimista in definitiva. Penso che qui dentro verrà a starci una ragazzina di 20 anni alla sua prima esperienza di vita da sola, e intuisco quanto potrà essere felice di un posto suo, in anni stupendi, senza veri obblighi che non siano gli esami dell’università. E la casa che adesso mi immalinconisce riacquista il suo senso: un senso quasi ontologico, di rifugio, mondo segreto, pietra angolare di avventure ed esperienze. Così è giusto liberarla per lei.

[Poi d’improvviso tutti gli anni per terra

come i capelli dal barbiere

Come la vita che non risponde

e il tempo fa il suo dovere

Soundtrack Parole a memoria]

Darsena ed Expo, cronistoria fotografica

Posted by gea in gea and the city on April 7, 2015

Da quasi dieci anni vivo sopra la Darsena, a Milano: se mi affaccio alla finestra della stanza vedo tutto il panorama del quartiere, da piazza XXIV Maggio a piazza Cadore.

All’inizio trascorrevo lunghe mezz’ore a guardare fuori dal vetro, anche se quello che fu nel suo momento di splendore il terzo porto per movimentazioni merci del Nord Italia (dopo Genova e Venezia) era già in uno stato di avanzatissimo abbandono.

Ai tempi del mio arrivo in via Vigevano la Darsena era ridotta a uno stagno casuale, formatosi per il residuo delle piogge, nel quale avevano traslocato un certo numero di nutrie e una serie di uccelli tipo anatre – dico tipo perché non è che fosse il laghetto di Central Park, con specie da curare: più facile che si trattasse di qualche piccione transgenico – nascosti tra giunchi ed erbacce. Un inverno vennero a trovarmi amici spagnoli e passarono metà del tempo a raccontare di quanto fosse sorprendente la natura fuori dalla mia finestra: ma si capisce, la bolla economica aveva già fatto esplodere Madrid e il ritorno al pauperismo naturalista sembrava quasi un rifugio obbligato.

In realtà anche così malconcia la Darsena aveva un suo fascino, anche se non tale da oscurare il sollievo quando, a Expo assegnato, annunciarono che l’avrebbero risistemata.

Per i cinque anni successivi ho atteso un segno, chessò, un progetto da guardare, qualche cartellone affisso vicino a casa, magari persino l’inizio dei lavori: nulla di nulla. Di sera gli adolescenti continuavano a lanciare dentro le lattine di birra vuote (quando non rottami di scooter); gli ubriachi si sporgevano fuori dalla balaustra per fare la pipì e quelli che speravano nell’apprezzamento del mercato immobiliare potevano solo continuare a sperare.

Infine, l’anno scorso, meno sedici mesi all’inaugurazione dell’Expo, un pomeriggio è successo tutto: gli operai sono arrivati, hanno bloccato la circolazione del quartiere, circondato tutta l’area di paratie oltre le quali fosse impossibile sbirciare, annunciato che per mesi qualche strada nei pressi sarebbe stata chiusa “causa lavori” e poi se ne sono andati, lasciando in dono le immagini della stupenda Darsena che sarebbe diventata.

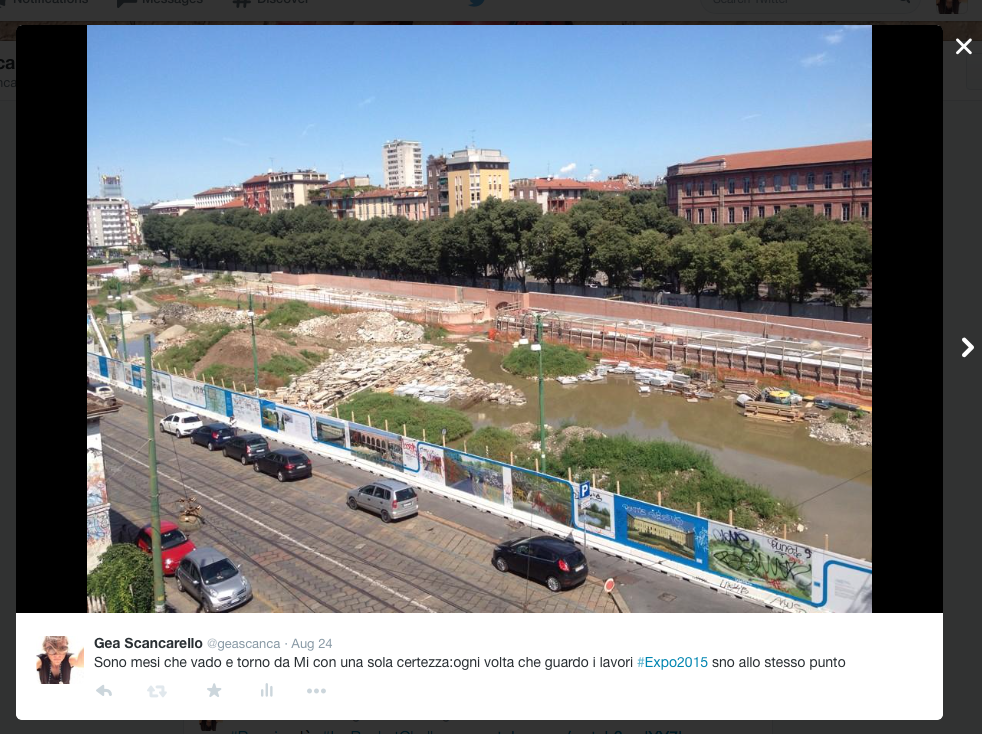

Io stavo partendo per il Brasile e per un fugace istante mi sono illusa: «Che fortuna essere via proprio quando devono trivellare e fare casino». Ma 40 giorni dopo, al mio ritorno, non era successo assolutamente nulla.

Ho iniziato ad andare e venire da Milano frequentemente, e ogni volta che rientravo in casa la prima cosa che facevo era guardare in giù, verso la Darsena, per verificare l’avanzamento del cantiere: da sotto, al livello della strada, era impossibile, ma da quassù si poteva capire come andavano le cose. O, meglio, come non andavano le cose.

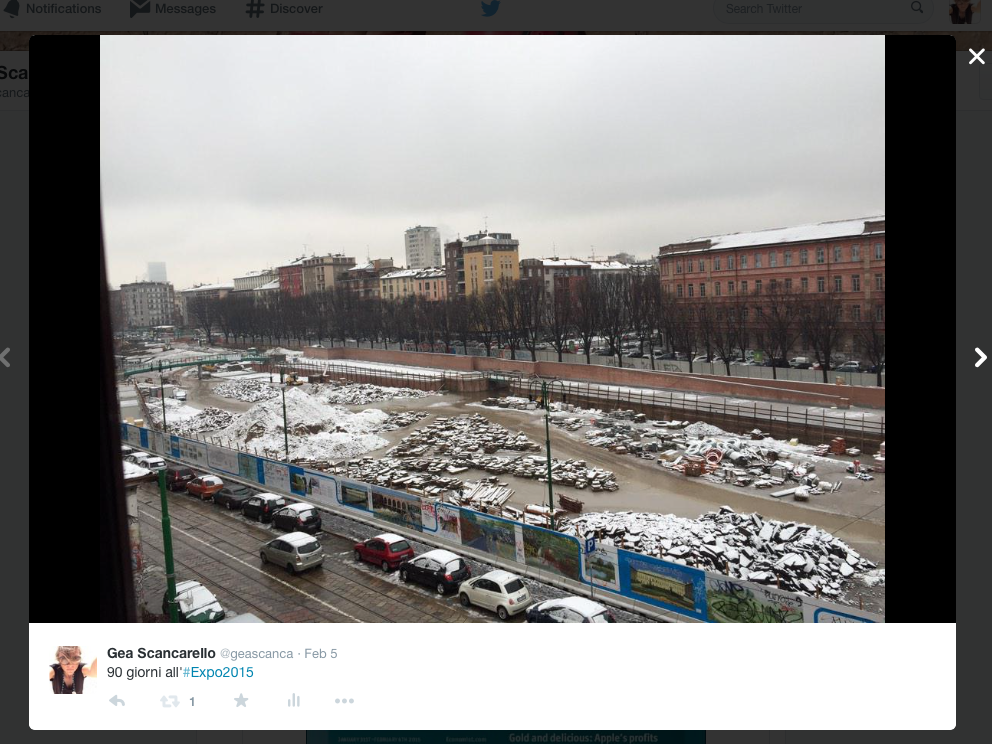

Così, ho iniziato a scattare foto e a condividerle sui social. La prima è stata questa:

(per vederle tutte, andate su @geascanca su Twitter o @bellagea su Instagram).

Son passati i mesi e la situazione non è cambiata granché: almeno non apparentemente. Nel frattempo è venuto fuori il pasticciaccio delle infiltrazioni ‘ndranghetiste e anche il cantiere della Darsena è risultato essere inguaiato, finché non lo hanno dovuto commissariare. Tuttavia, almeno a vederlo dall’alto, tra il pre-commissariamento e il post-commissariamento cambiava solo il numero delle piramidi di sassi abbandonate in mezzo allo spiazzo, nonché la posta sulle scommesse sulla possibilità di finire davvero l’opera: ça va sans dire, se fosse stata terminata il fortunato scommettitore avrebbe incassato una fortuna, giacché gli ottimisti non sono mai stati molti.

A tre mesi dall’inaugurazione dell’Expo, ossia il 5 febbraio, a guardare fuori dalla finestra il panorama era il seguente: capirete perché il banco pagasse altissimo la chiusura lavori.

Poi, però, è successa una cosa strana.

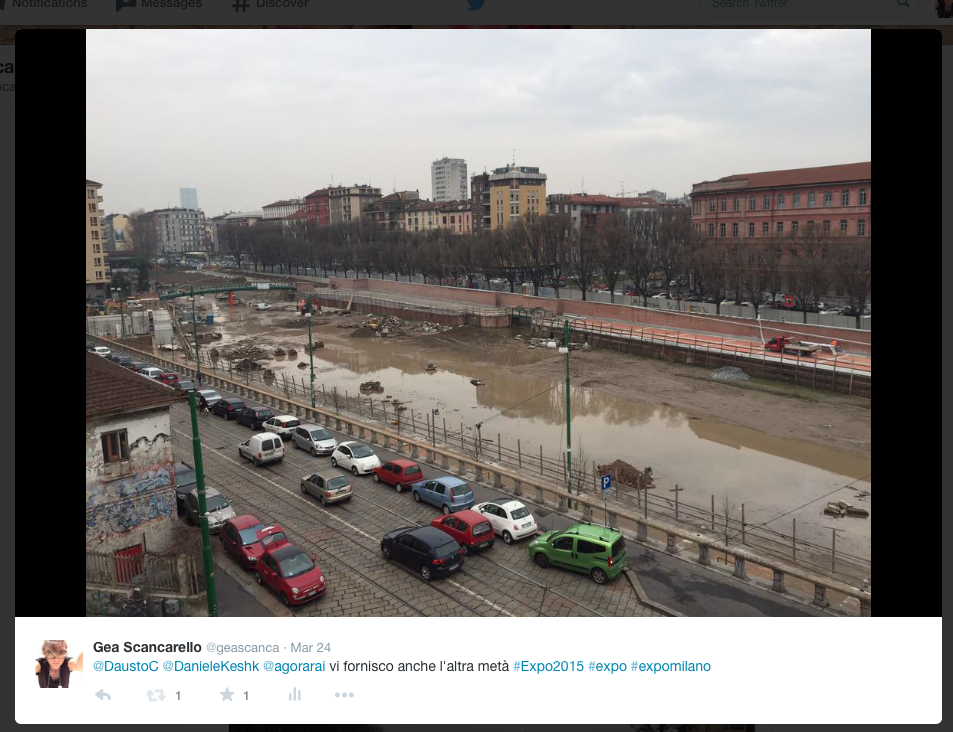

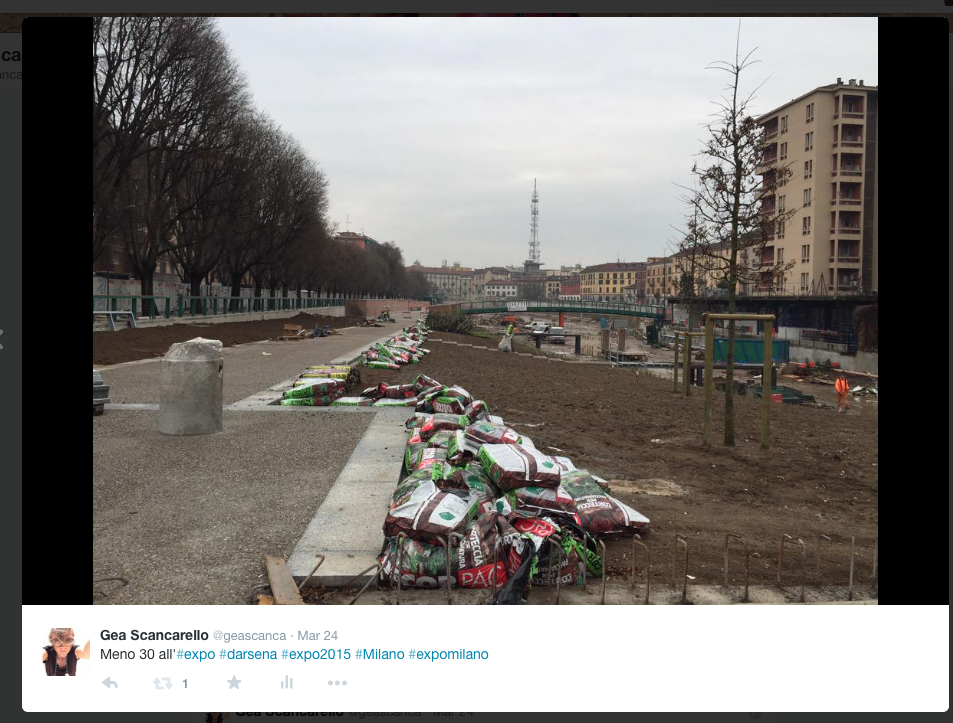

Due sabati fa, il 24 marzo, ero in partenza per la Toscana e, nonostante fossi di pessimo umore, mi sono ricordata di scattare la consueta foto di aggiornamento. Quel giorno, anzi, ne ho fatte due, la seconda da una prospettiva diversa, mentre camminavo verso la macchina.

Esattamente cinque giorni dopo ero a cena ad Arezzo da un amico che ha seguito il mio cronoreportage sulla Darsena. «Incredibile, ho visto che hanno finito i lavori», ha buttato lì mentre sbocconcellavamo l’insalata. «Macché, figurati», ho risposto scettica, mostrando gli ultimi scatti sul telefono. «Ma allora questa cos’è?», ha chiesto perplesso, aprendo a sua volta la foto qui sotto. L’aveva postata un’amica comune, su Instagram: piena di filtri sì, inusitatamente romantica certo, ma indubitabilmente immortalava quello che centoventi ore prima, minuto più minuto meno, ancora era – e appariva – impossibile da credere.

Non ho saputo rispondere, se non alzando le spalle e invocando il consueto miracolo italiano. Ma ho fatto fatica a credere alla fine degli lavori finché non sono rientrata a Milano.

Mi sono precipitata alla finestra appena entrata in casa: certo, senza il tramonto, i filtri e i cirri nel cielo il paesaggio era un po’ meno Sturm Und Drang, ma la Darsena era quasi finita. Mancavano i contorni, ma c’era l’acqua ed erano sparite le tonnellate di detriti.

Mi sono chiesta come avessero fatto, anzi, ne ho anche diffusamente parlato con alcuni amici e scherzando abbiamo buttato lì l’ipotesi che avessero semplicemente aperto i rubinetti, versando l’acqua sopra a tutto il resto (non è andata così, certamente. Spero).

Poi oggi al tigì ho sentito che è stato un intenso week end di giri perlustrativi al cantiere principale dell’Expo: sabato è andato il sindaco Pisapia, che si è detto ottimista sulla possibilità di finire quasi tutti i lavori prima dell’inaugurazione, e ieri è andato Cantone, che invece non si è espresso.

In coda al servizio, il cronista ha spiegato anche che da oggi in poi il sito sarà chiuso ai giornalisti: in questi ultimi 23 giorni nessuno potrà entrare a vedere come procedono i lavori. Per sapere bisognerà aspettare il giorno dell’inaugurazione, il 1 maggio.

Mi è balenato il sospetto che forse l’idea che abbiano semplicemente riempito la Darsena nottetempo, mentre nessuno vedeva, non è poi così bislacca. Magari faranno lo stesso col sito principale: monteranno le cose in modo da coprire quelle non finite. Una specie di cantiere nel cantiere, fuori perfetto, dentro sottosopra. Senza che nessuno controlli e possa segnalarlo.

Ma sicuramente mi sbaglio su tutta la linea.

Il giornalismo nell’era di Twitter

Posted by gea in gea and the city, giornali e dintorni, personaggi, tivù on February 10, 2015

(Soundtrack: Times they are a changing)

Succede che leggi il New York Times e ci trovi delle storie di giornalismo vero, costate (immagino) molta fatica e molte ricerche ai loro autori: l’unico uomo che ha battuto Putin in un tribunale, le armi chimiche in Iraq, i documenti secretati sul ruolo dei sauditi nell’11 settembre. Poi vai a guardare chi le ha scritte, e benché da anni tu legga i quotidiani Usa, frequenti i programmi d’informazione americani e abbia conoscenza degli States, non hai la minima idea di chi siano questi, o certamente quantomeno non hai la minima idea di che faccia abbiano o di che suono abbia la loro voce. Ed è un sollievo reale: eureka, sono giornalisti!

E cioè: sono giornalisti, non salottari, massmediologi, twittaroli, bellimbusti (o, talvolta, persino bruttimbusti) abbronzati votati alle poltrone Frau dei talk show come ospiti fissi con iPad in mano e pallottiere dei follower nell’altra. Sono giornalisti, ovvero, nelle parole di un mio anziano maestro che non c’è più, artigiani dell’informazione: gente che non cerca visibilità, votata al lettore e alla chiarezza dei fatti.

In Italia, oggi, i giornalisti vendono soprattutto se stessi: esistono persino dei corsi su Come creare un brand, e non è che in sé sia sbagliato – qualsiasi testata giornalistica intelligente deve farsi conoscere – se non fosse che da noi c’è sempre molta confusione tra il singolo e la testata e quale due due sia più importante, ma soprattutto c’è molta confusione tra cos’è un giornalista e cos’è un brand, salvo la crescente attitudine di certi giornalisti a considerare se stessi e un gruppetto di colleghi un brand in carne e ossa, a prescindere da quello che possono offrire al lettore.

L’Italia, per dire, è quel posto in cui un giornalista scrive (peraltro con un’ottima penna) un articolo sul vecchio giornale in cui lavorava e sul direttore, e su Twitter è tutto uno squittire di ex colleghi che si sdilinquiscono, aggiungono, precisano, ritwittano, in un’operazione collettiva (temo persino involontaria) di costruzione di un’immagine lirica, poderosa e sentimentale del giornale stesso. Un’operazione degna delle Pr, in epoca contemporanea, perché anche solo fino a qualche anno fa l’immagine di un giornale se la auto-costruivano i lettori a seconda di quello che pubblicava (nel caso in questione, oltretutto, Il Foglio, fa bene il suo lavoro senza bisogno di questi salamelecchi patetici di chi l’ha fondato: questo tipo di ricostruzione si tollera oggi dalla Rossanda parlando del Manifesto, capirete che tempi e opportunità sono un po’ diversi).

L’Italia è anche quel Paese in cui esistono riviste che dedicano parecchie pagine a un servizio su “Come si costruiscono i quotidiani”, una roba che una volta si studiava alle Medie in educazione tecnica, e che ora invece diventa una specie di messaggio trasversale tra giornalisti, un segno d’arguzia e di fighismo, una gara a chi è più avanti: d’altronde, quella rivista (Studio, sempre senza offesa) la conoscono solo i giornalisti, e per lo più di Milano. Già, perché ormai siccome dei lettori non se ne cura più nessuno e pochissimi cercano ancora storie e notizie che non facciano parte del loro stesso mondo (cioè quello dei media), i lettori sono diventati i giornalisti, in un gioco di specchi e speculazioni con potenza resa logaritmica da quella grande abbuffata per gli ego che è la mangiatoia di Twitter.

L’Italia, infine, è anche quel posto in cui il portavoce del primo ministro (uno, peraltro, che non ha esattamente bisogno che la sua voce sia amplificata, ma capisco che sia una dotazione minima per essere premier) è un giornalista – un ottimo giornalista mi risulta – i cui colleghi oggi magnificano con lunghi articoli e citazioni e sfoggi di amicizia, al posto magari di segnalarne eventuali incongruenze (non sto dicendo che ci sono, sto dicendo che se ci fossero andrebbero segnalate, specie da chi le conosce bene) o di fare le pulci all’operato del governo e al suo culto della persona.

Lo so: mi odiate. Giuro, io stessa mi sento sempre un po’ retrograda e imbarazzata nel dire queste cose: ma, dannazione, sono vere. Apritevi un account su Twitter e seguiti i 20 giornalisti italiani più popolari su Internet («La popolarità è la cuginetta zoccola del prestigio», dice qualcuno in Birdman, e anche se non è una citazione di Montanelli mi pare assolutamente degna) e constaterete con mano.

Spero che sia chiaro: questo non è un anatema contro Twitter. Twitter è uno strumento, e spesso è utilissimo: il numero di cose che riesco a leggere perché qualcuno le segnala e che altrimenti perderei non si conta. Di recente è stata creata la prima testata solo su Twitter (reported.ly) e fornisce informazioni puntuali, accurate, probabilmente introvabili diversamente. Ci sono giornalisti che su Twitter mi risultano indigeribili, ma poi fanno prodotti editoriali di tutto rispetto. E tuttavia il social network è anche uno stagno in cui specchiare ego gonfiati a dismisura, di giornalisti che con i loro lettori e con l’idea di servire il lettore ormai non hanno più niente a che vedere.

Magari è quell’idea a essere sbagliata: posso accettare il dubbio. Ma qualcuno allora mi spieghi cosa deve fare e chi deve servire oggi il giornalismo.